Tutto sul Microbiota: responsabile del 70% delle Difese Immunitarie

Pubblicato

1 anno fa

Romina Rossi

Giornalista e naturopata

Scopri in che modo l’alimentazione influenza il Microbiota, quali cibi lo nutrono, quali malattie può facilitare quando è in disbiosi e cosa fare per tenerlo in equilibrio

Sai che stitichezza, gonfiori addominali, flatulenza, difficoltà digestive, ma anche stanchezza cronica, mal di testa, acne e dermatiti, psoriasi, dolori articolari e diabete sono problemi che possono avere un’origine comune, spesso ignorata? Molti di questi disturbi inoltre possono peggiorare la qualità della vita, perché, nonostante tu abbia provato tanti rimedi diversi, non guariscono mai completamente, diventando cronici e favorendo altri problemi.

In molti casi, la chiave per alleviare i sintomi, migliorare questi disturbi e ritrovare la salute, è nell’intestino, nell’organo invisibile che prende il nome di microbiota intestinale. Gli studi che si sono concentrati su questo particolare super organismo stanno mettendo sempre più in evidenza l’importanza che ha non solo per la digestione e le difese immunitarie, quanto per la salute generale: se si altera, subisce un indebolimento e contribuisce a sviluppare molte delle malattie più comuni oggi, come quelle:

- croniche (diabete di tipo 2),

- autoimmuni (tiroidite di Hashimoto),

- reumatiche (artrite),

- degenerative (Parkinson).

Vediamo insieme in che modo e perché il microbiota è responsabile a 360 gradi della nostra salute e i consigli per mantenerlo il più efficiente possibile.

Le domande più frequenti sul microbiota: risponde Bruno Brigo, esperto di medicina naturale

Indice dei contenuti:

- Che cos'è il microbiota intestinale

- Microbioma e alimentazione: in che modo ciò che mangi influisce sulla salute dei microrganismi

- Quando il microbiota perde il suo equilibrio: la disbiosi intestinale

- Gli effetti della disbiosi sull'intestino

- Gli effetti della disbiosi sul resto dell’organismo

- L’asse intestino-cervello

- Il test del microbiota

- 7 consigli per mantenere intestino e microbiota in salute

Che cos’è il microbiota intestinale

Siamo abituati a pensare che i microbi, i microrganismi come virus, batteri e funghi, siano pericolosi per la nostra salute: vanno eliminati per evitare che possano creare infezioni, scatenando malattie anche gravi. Non tutti però sono dannosi: ne esiste un gruppo senza i quali la nostra vita non potrebbe continuare, perché svolgono diverse funzioni e prendono parte a molti processi metabolici. Li ospitiamo nel nostro organismo, sia all'interno che all'esterno.

Il gruppo più numeroso di questi microrganismi si trova nell’intestino: qui vivono diverse centinaia di ceppi diversi – appunto batteri, virus e miceti – che formano una colonia che prende il nome di microbiota. Gli studiosi ipotizzano che vi siano almeno 100 mila miliardi di batteri, suddivisi in circa 500 diversi ceppi o gruppi. Per darti un’idea della sua grandezza, se il microbiota potesse essere steso in maniera ordinata riempirebbe da solo un intero campo da tennis!

Fino alla fine degli anni Novanta si credeva che nell’intestino fosse dislocato un piccolo gruppo di batteri, definito flora batterica intestinale, che aveva funzione digestiva. La svolta si verificò però alla fine del secolo scorso, quando un gruppo di ricercatori americani si era dato l’obiettivo di mappare il genoma umano (cioè l’insieme dei geni che formano il DNA), nella convinzione che l’uomo, come animale superiore a tutte le altre specie (perché dotato della facoltà di parola e di saper fare) avesse al suo interno milioni di geni iper-specializzati che le altre specie animali non possedevano. Il progetto aveva anche una utilità scientifica: la mappatura dei geni avrebbe aiutato a spiegare la connessione fra il nostro DNA e le malattie più diffuse oggi, potendo in questo modo decifrare la chiave della nostra salute.

Puoi immaginare lo stupore e la sorpresa quando si resero conto che nell’organismo umano vivono circa 21.000 geni, non tanti di più di quelli che compongono il genoma del Caenorhabditis elegans, il comune verme di terra? E la delusione nel constatare che gran parte delle malattie dell’uomo moderno non sono spiegabili con o riconducibili a un’anomalia genetica? Che cos’era, dunque, che rende speciale l’animale uomo e che lo fa ammalare o vivere in salute?

Le ricerche successive portarono a un’altra scoperta del tutto straordinaria che riguardava la flora batterica intestinale: oltre a scoprire che tanto piccola questa colonia non era, ci si rese conto che non era nemmeno confinata solo nell'intestino. Ancora più sorprendente fu il fatto che questi batteri buoni avevano dei geni propri, che interagivano con i nostri. Nel nostro organismo vivono dunque circa 21.000 mila geni umani che collaborano con i circa 46 milioni di geni batterici! Sai che significa questo? Che siamo umani per circa lo 0,5%, mentre per il restante 99,5% siamo fatti di microbi! Se dovessimo fare una proporzione, utilizzando il corpo di un adulto medio, i geni umani occuperebbero la testa, mentre il resto del corpo sarebbe occupato dai geni batterici.

Furono proprio queste scoperte che incuriosirono gli studiosi più del genoma umano, talmente tanto che suscitarono il desiderio di capire il ruolo di questo super organismo, composto anche da ceppi considerati pericolosi per la salute dell’uomo, come l’Escherichia coli. E, allo stesso modo, capire perché in certe persone i microrganismi che ospitiamo creano disturbi e malattie e in certe altre no. Le domande su cui la comunità scientifica cominciò a interrogarsi furono: qual è la discriminante che permette a un ceppo batterico di diventare pericoloso per la salute? Che ruolo hanno i geni batterici nel mantenimento della nostra salute? E la complessità dell’essere umano è data dalla presenza di questi microbi?

I primi studi e le ipotesi avanzate misero subito in luce che il nome con cui ci si era riferiti fino a quel momento ai batteri intestinali era inadeguato, perché indicava qualcosa di statico, che non rispecchiava le loro caratteristiche. Così la flora batterica venne ribattezzata microbiota, ad indicare i microrganismi che abbiamo in una parte del corpo.

All'inizio degli anni Duemila prese quindi avvio il Progetto Microbiota Umano, che aveva lo scopo di studiare la composizione, i ruoli, la collaborazione con il nostro materiale genetico e le implicazioni sulla nostra salute di questo super organismo, che da solo raggiunge un peso complessivo di circa 1,5 kg, cioè circa il peso del fegato (per fare un paragone, il cuore, considerato l’organo più importante, pesa circa 360 g).

Nel corso degli anni, le ricerche su questa affascinante e misteriosa comunità si sono moltiplicate, permettendo di definire alcune caratteristiche che la riguardano.

1. Abbiamo un microbiota e un microbioma

Forse ne hai sentito parlare, i due termini spesso vengono usati come sinonimi ma non lo sono. Per farti capire meglio la differenza fra i due termini, usiamo questo esempio: l'Europa è un continente formato da diversi paesi, ognuno dei quali comprende popoli - italiani, francesci, inglesi, tedeschi ecc. - che hanno lingua, religione, usanze e tradizioni diverse e che si trovano in determinato luogo geografico. Noi italiani siamo il popolo che vive in Italia, ma formiamo anche parte della cultura europea.

Questa è la differenza fra microbioma e microbiota: il microbiota è l’insieme dei ceppi che vivono in una determinata parte del nostro organismo (come ad esempio nel colon). Per questo motivo, il termine "microbiota" andrebbe sempre seguito dall'aggettivo che fa riferimento alla parte anatomica: microbiota intestinale, microbiota oculare, microbiota boccale...

Il microbioma, invece, è il patrimonio genetico che possiede il microbiota, cioè l’insieme dei circa 46 milioni di geni che collaborano con i geni umani per il mantenimento della salute generale.

2. Varia con l’età

Durante la prima infanzia il microbiota è in formazione, diventa completo intorno ai 20 anni. In questa fase della vita, tuttavia, può subire delle alterazioni quotidiane provocate dal tipo di alimentazione, e diventare ancora più significative durante la terza età.

3. Si trova nel colon ma non solo

Quando ci riferiamo al microbiota, la maggior parte delle volte facciamo riferimento a quello intestinale, ma non è l’unica colonia batterica che vive nel nostro organismo.

Esistono gruppi di microrganismi anche sulla pelle, nella bocca, nell’uretra (il canale che permette di espellere l’urina), nei genitali esterni (pene e vulva), nella vagina, nell’orecchio e negli occhi. Tutti questi sono in collegamento fra di loro e l'ipotesi più accreditata è che siano in grado di influenzarsi. I microrganismi sono in grado di comunicare fra di loro, e se uno viene indebolito, anche gli altri perdono la loro funzionalità.

Il “capo”, quello che ha maggiore influenza sugli altri, è probabilmente quello contenuto nel colon, che rappresenta anche il gruppo più numeroso e diversificato, formato da 4 ceppi principali: Firmicutes, Bacteroides, Proteobacteria e Actinobacteria.

4. È unico come le impronte digitali

Gli studi hanno messo in evidenza che non esistono due microbioma identici, nemmeno fra gemelli omozigoti. Pur formandosi in utero, durante la gestazione – i primi microrganismi vengono trasmessi dalla madre attraverso il cordone ombelicale – la sua composizione viene influenzata da molti fattori, tanto che anche all’interno della stessa famiglia, si registrano differenze nella sua composizione, che fanno sì che ogni componente abbia il suo unico microbiota.

5. È facile danneggiarlo

I microrganismi che formano il microbiota creano una società armonica in cui ogni ceppo – presente in maniera equilibrata – coopera per svolgere quelle funzioni che permettono di mantenere la nostra omeostasi, l’equilibrio ottimale.

L’equilibrio del microbiota è detto eubiosi: si mantiene quando i ceppi sono presenti in grande varietà – si potrebbe dire che “più ce n’è, meglio è” – e sono in numero adeguato – non può dominare un gruppo sugli altri. Immagina un’orchestra: per suonare una musica armonica devono essere presenti tutti gli strumenti e in numero adeguato. Mentre è sufficiente un solo pianoforte, sono necessari 3 flauti, 2 sassofoni e 4 corni per poter ben armonizzare la musica.

Lo stesso avviene con il microbiota: ogni ceppo deve essere presente in numero adeguato per poter svolgere il proprio compito benefico e contribuire alla salute generale. Se questo equilibrio si spezza, si parla di disbiosi, una condizione in cui predominano alcuni ceppi sugli altri, come ad esempio quello della Candida.

Di per sé tali ceppi non sono nocivi, hanno anch’essi una funzione utile, ma lo diventano quando proliferano a dismisura (è quello che succederebbe se nell’orchestra venissero eliminate le arpe e fossero rimpiazzate dai timpani: il suono sarebbe molto diverso).

La disbiosi facilita non solo una minore funzionalità del microbiota ma anche un indebolimento del nostro sistema immunitario e una maggiore predisposizione a malattie, comprese quelle croniche e sistemiche, come il diabete di tipo 2 e l’artrite reumatoide.

Funzioni del microbiota intestinale

La salute del microbiota è indispensabile per mantenere la nostra, viste le funzioni a cui partecipa:

- facilita la digestione,

- regola il sistema immunitario,

- funge da barriera protettiva contro i patogeni responsabili di infezioni,

- favorisce la produzione di vitamine, quali quelle del gruppo B, la K e l’acido folico.

La buona notizia è che stile di vita e alimentazione possono aiutare a mantenerlo in eubiosi.

Microbioma e alimentazione: in che modo ciò che mangi influisce sulla salute dei microrganismi

Il nostro microbiota si forma nell’utero materno: questo spazio non è sterile, come erroneamente si credeva un tempo, ma permette il passaggio di alcuni ceppi di microrganismi dalla madre al feto attraverso il cordone ombelicale.

La composizione del microbiota nel bambino si completa nei successivi 1000 giorni dopo la nascita e viene influenzata da:

- tipo di parto, naturale o cesareo,

- allattamento, al seno o artificiale,

- alimentazione, prevalentemente a base di vegetali o onnivora,

- uso di farmaci, soprattutto gli antibiotici nella prima infanzia.

Il ruolo dell’alimentazione è centrale: determina infatti la prevalenza di batteri buoni o cattivi, la maggiore o minore varietà di ceppi e le dimensioni di ognuno di essi

Ciò che mangiamo contribuisce a mantenere sano il microbiota così da favorire la nostra salute e anche la longevità.

Fra gli alimenti che possono modificare e impoverire i microrganismi intestinali ci sono quelli ricchi di zuccheri semplici. Secondo uno studio pubblicato nel 2020 su “Science Translational Medicine”, i topi alimentati con alimenti ricchi di zuccheri avevano maggiori probabilità di aggravare i sintomi della colite, facilitando al contempo anche la degradazione della barriera intestinale e la comparsa di disbiosi.

Chi ha un’alimentazione onnivora ha una composizione microbica diversa rispetto a coloro che hanno un’alimentazione veg: nel primo caso, il consumo abituale ed eccessivo di carne, soprattutto se lavorata industrialmente, favorisce l’alterazione del microbiota che, a sua volta, facilita uno stato di infiammazione cronica di basso grado (cioè senza febbre o sintomi). Alterando il metabolismo, l’infiammazione cronica favorisce anche diversi tipi di malattie, da quelle infiammatorie a quelle croniche, come la resistenza insulinica che viene considerata l’anticamera del diabete di tipo 2.

Qual è invece l’alimentazione più equilibrata e adatta per il nostro microbiota?

A riscontrare maggiori consensi è la cosiddetta dieta plant based, a base di vegetali e cereali integrali, ricca di fibre, permette di diversificare il microbiota e quindi di rinforzarlo.

La dieta plant based non è necessariamente vegana o vegetariana: la caratteristica di questo tipo di alimentazione è che sia a prevalenza vegetale, con l’uso di alimenti freschi, non processati industrialmente e che non provengano da sfruttamento di animali o del pianeta.

Carne e pesce sono dunque ammessi, ma il loro consumo deve essere sporadico e non provenire da allevamento intensivo. Secondo gli studi questo tipo di alimentazione è in grado di rinforzare il microbiota e mantenerlo il più a lungo possibile in eubiosi.

Cosa mangiare per mantenere sano il microbiota

Probabilmente hai sentito dire che per mantenere il microbiota in salute sono indispensabili probiotici e prebiotici, ma non sempre la differenza fra i due è chiara, e tanto meno è lo è capire quando assumere l’uno e quando l’altro.

Immagina questo: compri una casa con giardino annesso. Quando entri in possesso della casa il giardino è incolto, ma ti vengono regalati alcuni semi di fiori e piante da poter piantare. Una volta piantati i semi, per farli crescere e fiorire vanno nutriti, con fertilizzante e acqua, e vanno curati affinché non muoiano, eliminando le erbacce. In altre parole, ti devi prendere cura del tuo giardino ogni giorno affinché i fiori possano crescere rigogliosi, rendendo la tua casa ancora più bella.

Il giardino, avrai capito, è il nostro intestino, i semi che piantiamo e che germogliano in fiori e piante sono i probiotici, mentre il loro nutrimento (fertilizzante e acqua) sono i prebiotici.

In natura ci sono molti alimenti che contengono probiotici e prebiotici, che puoi mettere in tavola per alimentare il nostro microbiota.

Prebiotici

Si tratta di fibre che il nostro organismo non riesce a digerire, che sono però in grado di stimolare la proliferazione e l’attività dei batteri intestinali. Queste fibre rappresentano infatti il nutrimento preferenziale dei microrganismi che già si trovano nell’intestino (probiotici). Esistono diversi tipi di prebiotici:

- frutto-oligosaccaridi FOS, si tratta di oligosaccaridi con fruttosio e glucosio. Puoi trovarli, ad esempio, in cicoria e asparagi,

- inulina, caratterizzata da lunghe catene di fruttosio. Si trova nella radice del tarassaco, così come in carciofi, cipolle e banane,

- galatto-oligosaccaridi GOS, cioè oligosaccaridi con galattosio e glucosio, tipici dei legumi e del latte,

- lattulosio, formato da galattosio e fruttosio,

- gomma di guar, formata da galattosio e mannosio, estratto da una pianta leguminosa comune in Oriente, la Cyamopsis tetragonolobus.

Questi stimolano la crescita soprattutto di Bifidobatteri e Lactobacilli, facilitano l’assorbimento di alcuni minerali, come Calcio e Magnesio, indispensabili per l'organismo, e favoriscono l’acidificazione intestinale, così che l’ambiente sia ottimale per ospitare i microrganismi.

Probiotici

Si tratta di alimenti che contengono organismi vivi, che se somministrati in quantità adeguate sono in grado di apportare benefici alla salute. In altre parole, aiutano a colonizzare il tratto intestinale, perché forniscono riserve fresche di microrganismi.

Gli alimenti che sono più ricchi di probiotici sono quelli fermentati, come miso, tofu, tempeh, crauti, kombucha, kefir, yogurt e tutte le verdure fermentate.

Probiotici simbionti

Sono i probiotici di ultima generazione, quelli che contengono un mix di probiotici e prebiotici, quindi microrganismi vivi e fibre indigeribili, al fine di permettere un'azione a 360 gradi.

Se da un lato, infatti, aiutano a mantenere o ristabilire la composizione ideale del nostro microbioma, dall'altro nutrono i nostri batteri, grazie al contenuto di fibre. Queste ultime sono benefiche anche in caso di difficoltà digestive e transito intestinale rallentato.

Quando il microbiota perde il suo equilibrio: la disbiosi intestinale

Nelle persone sane un microbiota in eubiosi ha una composizione molto diversificata, con la superiorità di alcuni ceppi considerati protettivi, rispetto a quelli potenzialmente pericolosi, come ad esempio la Candida, un fungo, che all’interno del microbiota in eubiosi ha una funzione ben precisa e benefica per la nostra salute.

Quando questa armonia viene alterata, i ceppi subiscono variazioni sia qualitative che quantitative, facilitando la proliferazione dei microrganismi dannosi, che provocano lentamente la perdita della funzionalità di questo super organismo.

Tale alterazione viene definita disbiosi, una condizione che è causata principalmente da 2 fattori:

- alimentazione: a favorire lo squilibrio intestinale sono i cibi “morti”, ricchi di zucchero bianco, farine raffinate, processati industrialmente, proteine animali ricche di grassi, oppure arricchiti con additivi, conservanti, coloranti ed edulcoranti. Non mantenendo più i nutrienti di cui l’organismo si nutre, sono cibi che saziano (calmano la fame) ma non nutrono (non apportano vitamine e minerali indispensabili per le cellule e gli organi). Allo stesso modo anche un basso apporto di fibre alimentari, come quelle contenute in frutta e verdura, possono contribuire a impoverire i ceppi,

- uso di antibiotici: questo tipo di farmaci è in grado di modificare fortemente il microbiota e la sua conformazione, soprattutto quando vengono somministrati in tenera età.

Altri fattori che contribuiscono ad alterare il microbiota sono lo stress e le intolleranze alimentari.

La disbiosi viene considerata la madre di tutte le malattie: gli studi confermano che è in relazione a tanti tipi diversi di malattie.

La sua presenza si manifesta inizialmente con problemi gastrointestinali, che possono favorire difficoltà digestive come:

- gas intestinali,

- flatulenza,

- cattiva digestione,

- stitichezza,

- diarrea,

- tensione e dolore addominale.

Ma può facilitare anche la comparsa di disturbi più o meno quotidiani, che spesso non vengono messi in relazione con l’alterazione del microbiota. Fra questi possono esserci:

- indebolimento delle difese immunitarie, con maggiore facilità ad ammalarsi,

- stanchezza cronica,

- mal di testa,

- eczemi e altre manifestazioni della pelle,

- dolori articolari,

- alitosi,

- alterazioni del tono dell’umore,

- acne,

- nervosismo,

- intestino irritabile,

- psoriasi,

- fibromialgia,

- candidosi.

Come in un circolo vizioso, l’alterazione del microbiota facilita l’infiammazione sistemica, definita di basso grado e cronica, che a sua volta favorisce lo stress ossidativo, una condizione causata dalla proliferazione di radicali liberi che danneggiano le cellule e i tessuti fino a provocare la perdita della loro funzionalità e la morte precoce, accelerando in questo modo il processo di invecchiamento di tutto l’organismo.

A livello intestinale, l’infiammazione ostacola l’assorbimento dei nutrienti, provocando carenze vitaminiche.

L’infiammazione sistemica può aggravarsi durante la terza età, facilitando in chi ne soffre la comparsa di malattie come aterosclerosi e insulino-resistenza e indebolendo ulteriormente la funzionalità dell’organismo. Questa condizione prende il nome di inflammaging, termine che unisce le parole “infiammazione” ed “aging” e indica una maggiore fragilità dell'organismo, causata da una diversa composizione del microbiota in età avanzata.

Gli effetti della disbiosi sull'intestino

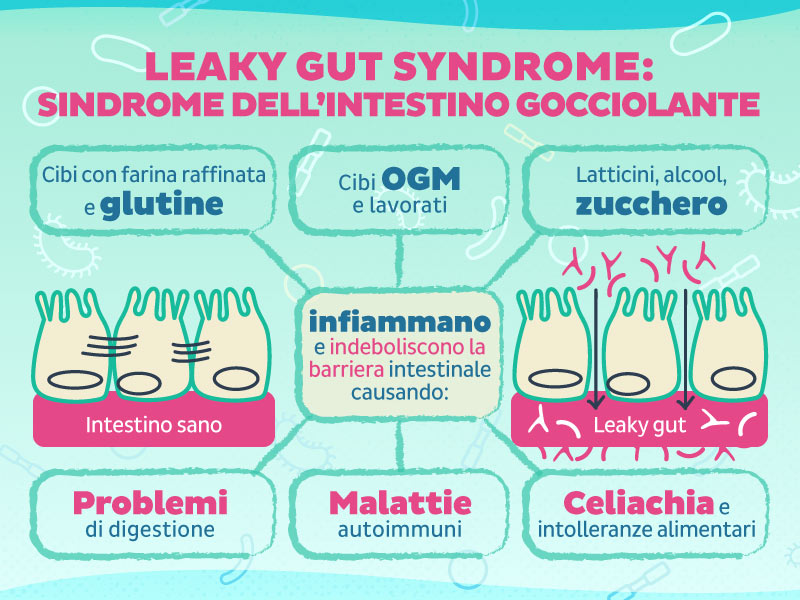

La presenza di infiammazione intestinale e l’alterata composizione del microbiota facilitano alcune malattie che interessano l’intestino. Sembra che la proliferazione di alcuni ceppi, fra cui quello della Candida, favorisca un indebolimento della barriera intestinale, creando permeabilità intestinale.

La parete intestinale funge da vera barriera protettiva: nell’intestino transitano resti di cibo, tossine, scarti che devono essere eliminati con le feci. La parete intestinale deve essere dunque impermeabile e impedire che queste sostanze possano entrare nel flusso sanguigno creando infezioni nel resto dell’organismo (lascia però passare acqua e alcuni nutrienti). Se guardassi la parete intestinale al microscopio vedresti che è formata da tante cellule tutte serrate le une alle altre: immagina tante piccole mattonelle che rivestono le pareti di casa, tenute insieme dal cemento, in modo che niente vi possa passare attraverso.

In condizione di disbiosi, il cemento che tiene incollate le mattonelle comincia a degradarsi, per cui il materiale di scarto può penetrare facilmente al di là della barriera. La presenza di questo materiale di scarto nell’organismo attiva il sistema immunitario in maniera anomala: se dall’intestino filtrano continuamente tossine le nostre difese devono stare costantemente sul chi va là per individuarle, neutralizzarle ed eliminarle. È come un allarme che suona giorno e notte e che non si riesce a spegnere.

La permeabilità della parete intestinale è nota con il nome di leaky gut syndrome o anche sindrome dell’intestino gocciolante, che favorisce la comparsa di:

- sindrome dell’intestino irritabile (IBS), a carattere cronico, interessa il 10% degli italiani, soprattutto donne, dai 20 ai 50 anni, e si manifesta con dolori addominali, transito intestinale rallentato (stipsi) o accelerato (diarrea) o anche alternato, gonfiore addominale,

- malattia infiammatoria intestinale (IBD), comprende morbo di Crohn e colite ulcerosa, che sono le due manifestazioni più comuni. Anche in questo caso i sintomi sono principalmente intestinali. In Italia interessa circa 200 mila persone, sia di sesso maschile che femminile soprattutto nella fascia d’età dai 15 ai 45 anni,

- celiachia, la reazione immunitaria al glutine, interessa l’1% della popolazione, in prevalenza donne. Se non trattata può favorire problemi di fertilità, così come carenze vitaminiche.

Gli effetti della disbiosi sul resto dell’organismo

Gli studi degli ultimi dieci anni stanno mettendo sempre più in luce il ruolo da protagonista del microbiota in relazione alla nostra salute. La disbiosi intestinale, infatti, non provoca solo malattie dell’intestino, ma ne favorisce tante altre che apparentemente non hanno alcuna relazione con il nostro organo digestivo.

È emerso infatti che la disbiosi facilita:

- malattie autoimmuni, in cui rientrano tiroidite di Hashimoto, diabete di tipo 1, artrite reumatoide e sclerosi multipla. Si verificano quando il sistema immunitario “impazzisce” e, come un cecchino che non è più in grado di riconoscere i nemici dai propri soldati, spara contro le sue stesse cellule, creando danni ai tessuti e agli organi. I responsabili delle malattie autoimmuni sarebbero alcuni batteri, come l’Enterococcus gallinarum, che traslocano dall’intestino ad altre parti del corpo e facilitano la risposta immunitaria anomala, favorendo una condizione simile a quella del lupus eritematoso. Allo stesso tempo, si verifica una diminuzione dei Bifidobatteri, il ceppo che favorisce la sintesi delle vitamine de gruppo B, dell’acido butirrico, e di sostanze antinfiammatorie e che mantengono serrate le cellule della barriera intestinale,

- malattie reumatiche, come artrite, artrite reumatoide, lupus eritematoso. Anche in questo caso la diminuzione dei ceppi buoni a discapito di quelli nocivi facilita una condizione sia autoimmune che infiammatoria cronica. Nelle persone affette da questo tipo di malattie sarebbe un particolare battere, la Prevotella, a facilitare il rilascio di sostanze infiammatorie, che peggiorano lo stato di salute generale favorendo le malattie reumatiche,

- malattie degenerative oculari: le ultimissime scoperte in fatto di microbiota hanno permesso di evidenziare l’esistenza di un asse intestino-occhio e di come la presenza di disbiosi intestinale favorisca glaucoma, uveite e maculopatie che interessano l’occhio e le sue strutture. Ancora vanno approfonditi i meccanismi che permettono ai batteri intestinali di influenzare l’occhio, facilitando le malattie degenerative considerate irreversibili (di cui si può rallentare il decorso ma non si possono guarire) che possono provocare, nei casi più gravi, cecità permanente (cioè perdita completa della vista). I primi test, tuttavia, hanno messo in evidenza che le persone affette da queste malattie hanno un miglioramento della sintomatologia nel momento in cui, cambiando alimentazione, ripristinano l'eubiosi intestinale.

L’asse intestino-cervello

Ti è mai capitato di sentirti di pessimo umore e fortemente irritabile quando il tuo intestino non è regolare e hai problemi di stitichezza? Oppure, di avere lo stomaco sottosopra, chiuso e molto delicato quando hai un evento importante di lavoro o personale? Se ti è successo, sappi che è normale, e che questo avviene perché intestino e cervello sono in costante comunicazione fra di loro. Ma come possono comunicare? Lo fanno in molti modi: la via principale lungo cui avviene lo scambio di informazioni (immagina un’autostrada a due corsie, sempre trafficata da entrambi i sensi di marcia) avviene lungo il nervo vago.

Questo è uno dei 12 muscoli cranici più importanti, più lunghi e spaiato (è l'unico che non in coppia): parte dal cranio e scende verso stomaco e intestino ed è grazie a lui se possiamo respirare, deglutire e digerire. Le fibre del nervo vago collegano il tronco cerebrale con gli organi digestivi, e sono collegate alle cellule che rivestono la parete intestinale: è dal contatto con queste cellule che il nervo ottiene le informazioni di ciò che sta avvenendo nell’intestino e le trasmette al cervello così che possa decidere come intervenire durante la digestione e non solo. In questo modo il nervo vago partecipa alla:

- motilità intestinale, cioè i movimenti che permettono di spingere in avanti il bolo alimentare durante la digestione,

- secrezione di sostanze digestive,

- stimolazione del senso di fame o sazietà.

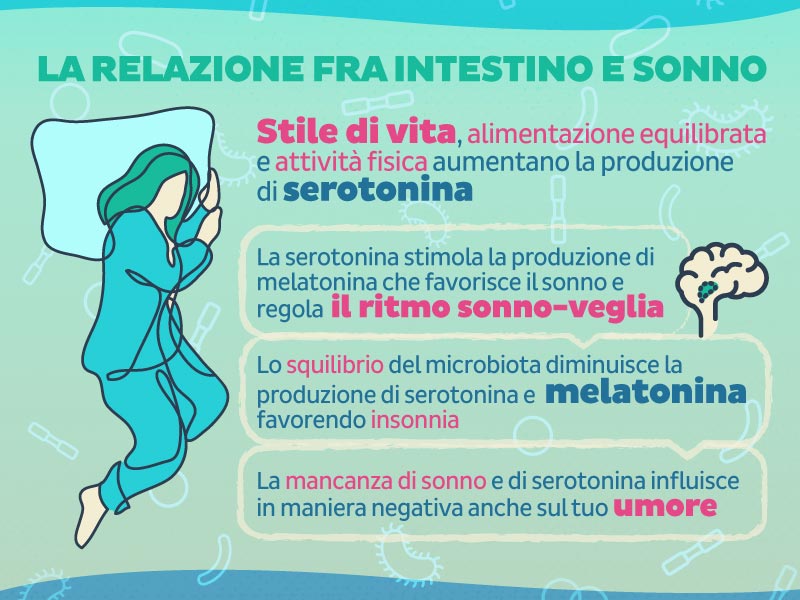

La comunicazione fra i due organi non finisce qui, dato che può avvenire sfruttando anche:

- il flusso sanguigno,

- alcuni neurotrasmettitori, come la serotonina, detta ormone della felicità perché è quella che stimola il buon umore e che viene prodotta per il 90% nell’intestino. Anche la produzione della serotonina può influire sul nostro benessere: quando l’intestino non è regolare e non riesce a svolgere al meglio le sue funzioni, la sua produzione diminuisce, e noi ci sentiamo più irritabili, aggressivi, ma anche insoddisfatti e con paure spesso immotivate.

Affinché la comunicazione fra intestino e cervello sia chiara e nitida, il nervo vago deve essere funzionale e sano. Il fattore che più destabilizza la salute del nervo vago è lo stress:

- da un lato, gli impedisce di svolgere i suoi normali compiti, come ad esempio il rilascio di sostanze antinfiammatorie che spengono l’infiammazione, facilitando quindi lo squilibrio del microbiota,

- dall’altro, non riesce a controllare la permeabilità della barriera intestinale, per cui il rivestimento comincia a diventare poroso e permeabile alle tossine che entrano nel sangue e possono raggiungere qualsiasi parte dell’organismo.

Secondo gli studi la presenza di infiammazione cronica di basso grado e della permeabilità intestinale facilita la comparsa di stati di ansia e depressione. Una delle ipotesi più accreditate per spiegare tale connessione è che l'asse microbiota-intestino-cervello moduli vari processi cerebrali centrali così come la produzione di metaboliti microbici e mediatori immunitari che possono comportare cambiamenti significativi nella funzione cognitiva e nel comportamento.

Inoltre, è emerso che le persone affette da ansia e depressione hanno una composizione del microbiota diversa rispetto a coloro che non ne soffrono. Allo stesso modo, le persone affette da gravi stati di ansia e depressione hanno visto significativi miglioramenti nei sintomi nel momento in cui hanno apportato nella loro alimentazione una integrazione di alcuni ceppi di Bifidobatteri e Lactobacilli.

Tutti questi dati a disposizione confermano ciò che Ippocrate di Coo (460-377 a.C.), il padre della medicina, aveva osservato a suo tempo sui suoi pazienti: tutte le malattie hanno origine nell'intestino.

Il test del microbiota

Visto le implicazioni che il microbiota ha sulla salute fisica e psico-emotiva di ognuno di noi, mantenerne l’eubiosi è fondamentale. A questo fine può essere utile svolgere un test del microbiota per verificarne la composizione allo stato attuale, evitando in questo modo che possa andare in disbiosi.

Il test del microbiota permette infatti di fare una fotografia attuale al nostro microbiota, analizzando la diversità dei ceppi di cui è composto, le famiglie presenti e il grado di efficienza metabolica, permettendo di stabilire se è in grado di svolgere tutte le sue funzioni che contribuiscono alla nostra salute. Allo stesso tempo, riesce a evidenziare anche la presenza di ceppi potenzialmente patogeni e in che quantità sono presenti. In questo modo, con i giusti accorgimenti, si può prevenire la disbiosi.

Il test può essere eseguito a tutte le età e può essere particolarmente utile nel caso di problemi intestinali cronici, obesità, carenze nutrizionali o di specifico fabbisogno di nutrienti, come in menopausa o in gravidanza.

L’esame si esegue a casa utilizzando l'apposito kit che puoi acquistare online: basta raccogliere un campione di feci, e spedirle a un laboratorio specializzato nell’analisi del microbiota.

Se invece sospetti di avere una disbiosi intestinale, cosa puoi fare per averne la certezza? In questo caso puoi ricorrere al test per la disbiosi, che si esegue su un campione di urine. Il test mira a rilevare la presenza di indolo e indicano, due sostanze che si trovano comunemente nelle urine ma, in caso di disbiosi, sono presenti in quantità più alte.

Questo test fornisce anche informazioni sul tipo di disbiosi da cui si è affetti e quale tratto dell’intestino – colon o tenue – è interessato dal disequilibrio. Per farlo, puoi rivolgerti a un laboratorio di analisi specializzato.

In più parti d'Europa per le persone affette da malattie che dipendono dalla disbiosi intestinale, si sta diffondendo come soluzione terapeutica il trapianto del microbiota, detto anche trapianto di feci o batterioterapia fecale.

Consiste nel prelevamento di ceppi contenuti nelle feci di una persona con microbiota in eubiosi (generalmente si preferisce utilizzare le feci di un parente di primo grado) trapiantati nella persona affetta da disbiosi, al fine di ricolonizzare l'intestino con ceppi benefici. Dopo essere stati opportunamente trattati e sterilizzati, i ceppi batterici vengono trapiantati nell'intestino del ricevente.

Al momento tale procedura non è univoca: ogni Paese decide in maniera autonoma come e in quali casi optare per il trapianto del microbiota. In Italia, al momento presente, viene utilizzato su pazienti affetti da rettocolite ulcerosa, resistente ai farmaci che provoca uno squilibrio permanente del microbiota, favorendo in questo modo riacutizzazioni della malattia.

Il trapianto del microbiota viene effettuato anche in caso di diarrea provocata da farmaci. Nel nostro Paese il microbiota è ritenuto un tessuto, al pari di un organo, quindi sottostà alle rigide regole che vengono applicate in caso di trapianto.

7 consigli per mantenere intestino e microbiota in salute

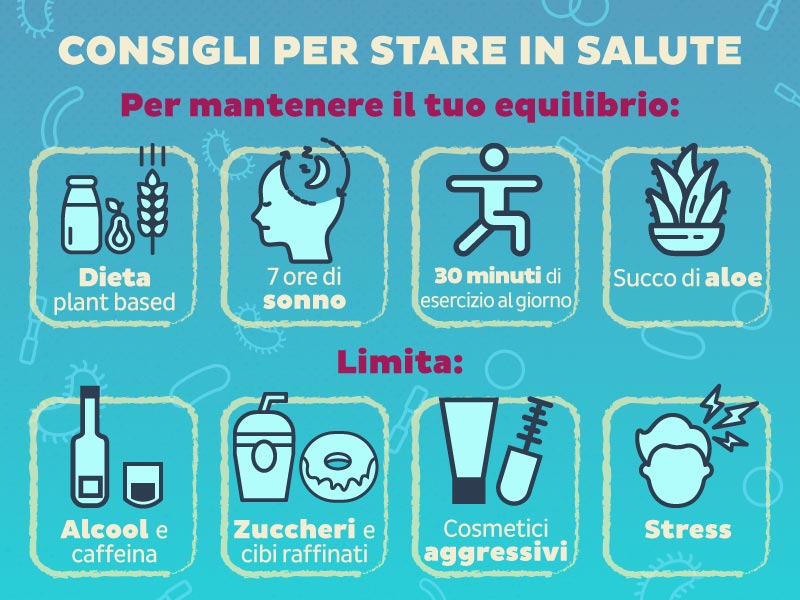

Oltre all’alimentazione, intestino e microbiota sono fortemente influenzati dallo stile di vita. Ecco allora qualche consiglio che puoi mettere in pratica per prenderti cura di questo tratto e della ricca flora che qui vive, al fine di evitare un disequilibrio.

1. Cura la tua alimentazione

Non solo alimenti ricchi di prebiotici e probiotici, che trovi al capitolo 3, ma anche cereali integrali in chicco, cibi ricchi di fibre, come frutta e verdura di stagione e legumi sono cibo benefico per i tuoi batteri. Puoi privilegiare gli alimenti che sono ricchi di polifenoli e quercetina, due sostanze antinfiammatorie che agiscono contrastando lo stress ossidativo. Li trovi nei frutti e nelle verdure come frutti di bosco, cipolle, capperi, melograno, agrumi, tè verde, asparagi e pomodori.

Allo stesso tempo cerca di evitare, o per lo meno ridurre, gli alimenti che contengono farine, soprattutto quelle raffinate, la carne rossa, compresa quella lavorata e processata, come i salumi, e i formaggi grassi. Dovresti limitare anche tutti gli alimenti che contengono zucchero bianco, dai prodotti dolciari alle bibite. Il microbiota preferisce infatti gli zuccheri complessi, che trovi nei cereali, nel miele, nel cioccolato, purché fondente almeno al 70%, nelle mele e nelle patate dolci.

Ricorda anche che la dieta plant-based (la trovi al capitolo 1) è quella che si è dimostrata più equilibrata per la salute del microbiota.

2. Mastica con cura

Il microbiota si nutre del cibo che gli diamo e partecipa alla corretta digestione. Ma la digestione comincia dalla bocca, per cui è bene masticare con cura il cibo così da poter scindere tutti i componenti.

Il cibo che non è masticato non è nemmeno digerito, motivo per cui quando arriva nell’intestino, il microbiota non riesce a scomporlo e non riesce a nutrirsene. Se resta indigerito, il cibo viene eliminato direttamente con le feci insieme a tutti i nutrienti che contiene, un vero spreco di denaro e di sostanze salutari.

Masticare bene permette al tuo microbiota di non morire di fame e di nutrire tutto l'organismo.

3. Migliora il tuo sonno

Secondo gli studi, chi ha un sonno irregolare ha maggiori probabilità di alterare il microbiota intestinale, aumentando il rischio di sviluppare una condizione infiammatoria cronica. Il sonno influisce anche su tono dell’umore, attenzione e concentrazione e regolarità intestinale.

Se non dormi almeno 7 ore per notte, sarebbe meglio cambiare qualcosa nella tua routine per favorirlo. Se il sonno è disturbato per la troppa ansia, puoi provare a prendere del Magnesio prima di andare a dormire. Fra le piante officinali, la Passiflora aiuta a ridurre il tempo di addormentamento, evitando anche i risvegli nel cuore della notte, mentre l'Ashwagandha (Withania somnifera), molto utilizzata dalla secolare erboristeria ayurvedica, in India, è utile se il sonno è alterato per il troppo stress.

Per favorire il rilassamento e indurre sogni d'oro ti suggerisco anche di mettere in camera da letto un diffusore per aromaterapia, in cui diluire qualche goccia di olio essenziale puro al 100% di Lavanda o Gelsomino.

4. Evita l’igiene eccessiva

Lavarsi troppe volte e con prodotti antibatterici o aggressivi non fa bene al microbiota, soprattutto quello che abbiamo sulla pelle, che funge da prima barriera per impedire ai microrganismi esterni di penetrare nell’organismo.

Fai attenzione anche all’uso di prodotti per la pulizia della casa: uno studio ha evidenziato che le persone che usano prodotti detergenti disinfettanti almeno una volta a settimana hanno il doppio delle probabilità di avere livelli più elevati del battere Lachnospiraceae, che viene associato al diabete di tipo 2 e all’obesità.

Opta per prodotti per la persona e per la casa il più naturali possibili: hanno gli stessi benefici di quelli chimici e rispettano i microrganismi alleati della salute.

5. Fai attività fisica regolare

L’attività fisica regolare contribuisce a mantenere il peso forma ideale, a proteggere il cuore e a regolare il transito intestinale.

Secondo uno studio del 2014 chi fa sport e si allena abitualmente, ha una maggiore diversità di ceppi intestinali, probabilmente anche dato dal fatto che queste persone tendono ad avere un tipo di alimentazione più vicina a quella benefica per il microbiota.

Inoltre, l’attività fisica contribuisce ad alleviare lo stress e a favorire il sonno: ricorda che stress e insonnia sono due dei nemici del microbiota.

6. Fai meditazione

La meditazione è un ottimo modo per spegnere lo stress e l’ansia, che possono disturbare i microrganismi buoni. Allo stesso tempo, può aiutare a regolare la salute generale attraverso la rete neurale-endocrino-immunitaria.

Uno studio ha coinvolto alcune persone vegane che facevano regolarmente mediazione e i risultati hanno mostrato che, rispetto ai partecipanti del gruppo di controllo sano e onnivoro che non avevano mai fatto meditazione, la struttura della loro flora intestinale, nel tempo è cambiata in modo significativo e in positivo.

Secondo i ricercatori la “meditazione vegana” a lungo termine svolge un ruolo positivo nel migliorare l'immunità del corpo e nell'aggiustare i livelli endocrini e metabolici, consentendo al corpo di raggiungere uno stato di buona salute.

7. Assumi succo di Aloe

Sicuramente saprai che l’Aloe è una pianta dalle straordinarie proprietà benefiche, già in uso presso gli antichi Egizi che la consideravano pianta sacra e tuttofare.

Il succo o gel che si ricava dalle sue foglie è indicato per ristabilire il corretto transito intestinale e aiutare la digestione. Essendo ricca di sostanze antinfiammatorie e lenitive, la pianta è indicata anche per spegnere le infiammazioni della mucosa gastrointestinale, come nel caso di bruciore o reflusso.

Nuovi studi hanno anche messo in evidenza che l’assunzione del succo può sostenere le difese dell’organismo, dato che è ricco di polisaccaridi, come l’acemannano, che:

- ha azione antibatterica e antifungina, in particolare su Streptococco pyogenes, Staphylococco aureo, Escherichia coli, Candida albicans,

- aumenta la capacità dell'intestino di assorbire le sostanze nutritive,

- attiva i fagociti, i linfociti T natural killer e i linfociti B, i soldati del sistema immunitario, stimolando in questo modo le nostre difese.

Allo stesso tempo, la presenza nel gel della foglia di fibre prebiotiche potrebbe influire in maniera benefica sui batteri buoni del microbiota intestinale, dato che è in grado di ridurre di almeno il 40% la flora batterica putrefattiva che contribuisce a sviluppare disbiosi.

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA

Anne Katharina Zschocke, I nostri amici batteri, Macro Edizioni

Bruno Brigo, Il microbiota, la chiave della nostra salute, Tecniche Nuove Edizioni

Maria Rescigno, Microbiota, Arma Segreta del Sistema Immunitario, Vallardi

Francesco Bottaccioli, Antonia Carolla, Anna Giulia Bottaccioli, La saggezza del secondo cervello, Tecniche Nuove Edizioni

Emeran Mayer, La comunicazione mente pancia, Il Punto d’Incontro

Maria Antonietta Zedda, Leonardo Pinalli, Imprinting alimentare, Terra Nuova Edizioni

Disclaimer

Le informazioni fornite su Macrolibrarsi.it di Golden Books Srl sono di natura generale e a scopo puramente divulgativo e non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico abilitato (cioè un laureato in medicina abilitato alla professione) o, nei casi specifici, di altri operatori sanitari (odontoiatri, infermieri, farmacisti, fisioterapisti e così via).

Le nozioni e le eventuali informazioni su procedure mediche, posologie e/o descrizioni di farmaci o prodotti d'uso presenti nei testi proposti e negli articoli pubblicati hanno unicamente un fine illustrativo e non consentono di acquisire la manualità e l'esperienza indispensabili per il loro uso o pratica.