Glutine e celiachia: tutto ciò che dovresti sapere!

Pubblicato

1 anno fa

Jessica Dovicchi

Esperta in biologia, nutrizione ed erboristeria

Che cos’è il glutine, quali cibi lo contengono, sintomi e test per diagnosticare la celiachia e altri disturbi correlati all’assunzione di glutine nella dieta

Si sente molto parlare di celiachia, una reazione avversa agli alimenti che si manifesta nei confronti del glutine, ma la confusione in merito è davvero tanta.

Il glutine è una molecola dalle numerose proprietà, molto utile nei processi di panificazione e non solo, che può essere dannosa per alcune persone, anche perché oggi è presente nella nostra dieta più di quanto pensi.

Oltre alla celiachia altre reazioni possono manifestarsi a seguito dell’ingestione di cibi con glutine, e nella maggioranza dei casi, una dieta di esclusione è necessaria per migliorare il proprio stato di salute ed eliminare i sintomi.

Quando non è richiesto, tuttavia, una dieta di esclusione di glutine potrebbe non essere del tutto salutistica.

In questo articolo leggerai tutto ciò che c’è da sapere sul glutine e la celiachia, che cos’è il glutine, dove si trova e quali sono le possibili reazioni avverse.

Cos'è il Glutine?

Il glutine è un complesso proteico presente in molti alimenti che consumiamo ogni giorno. Lo troviamo in molti cereali come il grano, l'orzo, il farro e la segale. Più precisamente nell’endosperma, la porzione interna del chicco, dove ha un ruolo importante come molecola di riserva energetica per la futura pianta.

Naturalmente contenuto nelle farine derivate da questi cereali in seguito alla macinazione del seme, per via delle sue proprietà vantaggiose per l’industria alimentare, spesso può essere persino addizionato agli sfarinati, per creare farine ad alto tenore di glutine.

Questa molecola di natura proteica, infatti, in ambiente acquoso, si gonfia, formando una rete che intrappola l’aria, rendendo gli impasti soffici e facilitando la lievitazione.

Il suo consumo è sicuro per la maggior parte delle persone, e ciò ha permesso il suo impiego nell’industria alimentare a grande scala. Tuttavia, come vedremo, questa molecola può essere dannosa non solo per chi soffre di celiachia. Ci sono infatti altre condizioni che richiedono l’esclusione di cibi contenenti glutine dalla propria dieta.

Prima di approfondire che cos’è la celiachia e quali sono le altre reazioni avverse ai cibi con glutine, capiamo bene com’è fatto, quali sono le sue funzioni nell’industria alimentare e dove si trova.

La struttura chimica del glutine

Abbiamo già descritto il glutine come una molecola di natura proteica. Quindi il glutine è una proteina?

In realtà, per essere più precisi dovremmo definirlo come un complesso proteico, a sua volta formato da due tipologie di proteine (o sub-unità proteiche):

- Prolammine (gliadine nel grano), insolubili in acqua, ma solubili in alcol (a 70-90%), hanno una struttura globulare e ripetuta (monomerica);

- Gluteline (glutenine nel grano), insolubili in acqua e anche in alcol, hanno una struttura filamentosa.

Presenti all’interno del seme dei nostri cereali, sono proprio queste frazioni proteiche ad avere un ruolo cruciale per la crescita e il metabolismo della giovane pianta. Mentre, nel campo della panificazione, sono loro le responsabili dell'elasticità e della capacità di lievitazione del panificato.

Parliamo di molecole di grandi dimensioni e con una bella complessità strutturale, unite da ponti disolfuro (S-S), che conferiscono al glutine un buon peso molecolare e l’aspetto di un reticolo visco-elastico.

Gluteline e prolamine non sono tutte uguali. Rappresentano a loro volta un gruppo di molecole proteiche, in cui si possono individuare differenze specifiche per tipo di cereale. Mantengono però una serie di sequenze amminoacidiche ripetute all’interno della loro struttura molecolare, tali per cui le possiamo includere nello stesso gruppo.

È proprio questa ripetizione nella loro struttura molecolare ad essere la principale responsabile dell’infiammazione intestinale causata dall’ingestione di glutine che vedremo in seguito.

Funzioni del glutine nell’industria alimentare

Il glutine è una componente naturale degli sfarinati e dei prodotti da forno realizzati col frumento, e con gli altri cereali contenenti glutine. La sua presenza conferisce numerose proprietà agli impasti, influenzando l’aspetto, il volume e la consistenza del prodotto finito, in particolare:

- migliora l’elasticità,

- aumenta l’alveolatura dell’impasto,

- favorisce una corretta lievitazione dei panificati.

I prodotti da forno, come pizza, pane, focacce, e dolci soffici, richiedono la presenza del glutine nell’impasto per una migliore lievitazione. La funzione della nostra molecola, in ambiente acquoso, è proprio quella di formare una rete, detta “maglia glutinica”, un film elastico responsabile delle principali proprietà reologiche dell’impasto (la tenacità, l'estensibilità, l'elasticità, la viscosità e l'adesività).

Gli esperti del mestiere chiamano “punto di pasta” la fase in cui l’impasto raggiunge il giusto grado di formazione della maglia glutinica. Appare quindi più chiaro, quasi lucido, liscio e soffice al tatto.

I gas sprigionati durante la fermentazione vengono intrappolati all’interno delle “maglie” della rete glutinica, aumentando l’alveolatura del composto. Come risultato avremo prodotti da forno ben lievitati, soffici e “con i buchi”.

Questa rete glutinica, inoltre, favorisce una buona riuscita anche aumentando l’elasticità dell’impasto, rendendolo cioè più resistente alle forze fisiche-meccaniche che concorrono durante il processo di lievitazione. Influenza quindi la resistenza dell’impasto all’estensione, ossia, in termini tecnici, la sua tenacia. Ma quanto glutine c’è nella farina?

La presenza del glutine è importante per decidere a quale prodotto merceologico destinare lo sfarinato. Questo parametro viene misurato ed espresso in “tenore di glutine”.

Per chi si occupa di panificati, o prodotti da forno, o semplicemente ama cucinare è importante conoscere le differenze tra le tipologie merceologiche di farina in questi termini.

Scegliere la farina col giusto tenore di glutine è fondamentale per ottenere una frolla friabile, una focaccia ben areolata, una pizza soffice, un pan di spagna ben lievitato, o una sfoglia perfetta.

Come si misura il tenore di glutine?

Forse ti sarà capitato di notare il simbolo “W” sulle confezioni di farina. Nella pratica molitoria questo simbolo indica la forza dello sfarinato, ed è un indice indiretto della percentuale di glutine.

Più è alto il valore di “W” e maggiore sarà la percentuale glutinica presente nella farina.

Il tenore di “W , o forza della farina, si misura mediante un particolare strumento, l’alveografo di Chopin.

L’alveografo di Chopin mostra risultati attendibili per farine 0 e 00, non per sfarinati misti multicereali, o integrali, poiché in questi casi, la maglia glutinica è indebolita dal “peso” fisico della crusca (frazioni cruscali).

Come funziona il test dell’alveografo di Chopen?

Per eseguire il test con l’alveografo si posiziona un dischetto di impasto sullo strumento, il tutto seguendo parametri standardizzati e calibrati. Questo dischetto subisce l’effetto dell’aria, insufflata in modo da farlo gonfiare e formare una bolla. Il tenore di W misura la massima resistenza elastica, e termina quando la bolla scoppia, poiché si lacera la maglia glutinica. Ma quanto vale W?

Se dall’analisi W risulta di 250, significa che è necessario un lavoro pari a 0,025 Joule per deformare l’impasto e rompere il dischetto.

Questo è il metodo per calcolare il tenore di glutine più diffuso nell’industria molitoria, tuttavia non è il solo. Altri strumenti utili per calcolare la forza della farina sono:

- il metodo Kjeldahl, che permette di determinare la percentuale di glutine secco presente,

- il farinografo di Brabender, che misura la consistenza dell’impasto e le sue proprietà tecnologiche specifiche, rappresentandole in un diagramma sforzo-tempo detto farinogramma.

Quali valori può assumere W?

Il tenore di glutine suddivide gli sfarinati in quattro categorie merceologiche:

- Farine deboli, con W inferiore a 170.

Hanno una bassa propensione a sviluppare una buona maglia glutinica. Sono perfette per preparare pasta frolla, con cui realizzare biscotti o crostate, ma non per prodotti da forno che richiedono lunghi tempi di lievitazione.

- Farine medie, con W compreso tra 170 e 220.

Hanno un’azione lievitante intermedia; le farine medie sono quindi utili per panificati, o dolci soffici come il pan di spagna.

- Farine forti, con W compreso tra 250 e 300.

Permettono una buona lievitazione dell’impasto; le farine forti sono dunque indicate per panificati soffici, babà, brioches, o per la pizza.

- Farine speciali, con W superiore a 300.

Ideali per panificati speciali, o dolci che richiedono una maggiore lievitazione come pandoro, panettone e colomba, vengono usate anche per rinforzare le altre farine.

La farina manitoba, ad esempio, ottenuta dalla macinazione di grani canadesi (ad alto tenore di glutine) è la farina più forte. Con W 370 permette di realizzare prodotti da forno soffici e areolati, che richiedono tempi lunghi di lievitazione.

Sapevi che certe volte il glutine viene addirittura aggiunto agli impasti?

La percentuale di glutine presente nelle farine italiane di grano tenero non è molto elevata. Per questo spesso i produttori arricchiscono gli sfarinati con grani extraeuropei a maggior tenore di glutine (come ad esempio i grani canadesi) per renderle più forti.

La legge in termini di sicurezza per il consumatore consente inoltre di aggiungere glutine di frumento alle farine destinate alla panificazione e alla realizzazione di prodotti da forno, purché le indicazioni siano riportate sul prodotto finito.

Farine senza glutine

Con le farine gluten-free, gli sfarinati di cereali senza glutine (come la farina di riso, o la farina di mais), o sfarinati a basso tenore di glutine, è comunque possibile realizzare prodotti da forno lievitati.

Senza una buona formazione della maglia glutinica, però, la lievitazione è resa possibile grazie all’azione meccanica delle macchine impastatrici, che permettono all'impasto di inglobare bolle d’aria, o mediante l’uso di agenti lievitanti, emulsionanti ed elasticizzanti.

Glutine: dove si trova

Contenuto all’interno del chicco di alcuni cereali come il grano, l'orzo, il farro e la segale è presente, di conseguenza, nei rispettivi sfarinati.

Il glutine non viene eliminato dalla cottura, perciò resta nei prodotti da forno più comuni, sia dolci che salati, come pizza, focacce, biscotti, o torte, realizzati a partire da queste farine.

Non è sempre facile e immediato riconoscere dov’è contenuto il glutine. Molti prodotti e alimenti trasformati di uso quotidiano, infatti, possono contenerlo come addensante, o eccipiente.

Dove si trova il glutine?

- Cereali: segale, orzo, triticale (un ibrido tra grano e segale), grano (compresi il grano tenero, il grano duro, il grano cotto, la semola, il graham, l’einkorn, il Kamut, il Khorasan, il cous cous), farro (monococco, dicocco, farro spelta), e le rispettive farine;

- Prodotti da forno: pane, focaccia, pizza, piadine, pasta, grissini, crackers, cereali per la colazione, fette biscottate, dolci, torte, biscotti, merendine, snack e altri prodotti da forno realizzati con farina di cereali contenenti glutine;

- Insaccati e salumi, come prosciutto cotto, affettati di pollo, o tacchino, würstel, mortadella, salsiccia, salame, ma anche zampone e cotechino;

- Birra (se realizzata con i cereali sopra descritti);

- Zuppe con cereali;

- Caffè d’orzo;

- Condimenti per pasta e riso, o sughi pronti;

- Salse (persino la salsa di soia potrebbe contenere glutine!);

- Dadi e preparati per brodo;

- Cioccolata e cioccolatini;

- Seitan, mopur e muscolo di grano;

- Coloranti alimentari;

- Lievito di birra;

- Alcuni farmaci e integratori alimentari.

L’elenco proposto non è esaustivo, inoltre, molti prodotti potrebbero contenere glutine a causa di una contaminazione crociata nelle fasi di lavorazione.

Ciò significa che questa molecola altamente volatile può essere presente in tracce all’interno di cibi naturalmente privi di glutine, se questi sono venuti a contatto con cereali, o farine che lo contengono, durante il processo produttivo.

Se stai seguendo una dieta ad esclusione di glutine sotto consiglio medico, controlla sempre la presenza della dicitura senza glutine in etichetta, per assicurarti che siano stati eseguiti controlli in tutte le fasi della filiera produttiva.

L’avena contiene glutine?

Fino ad ora non abbiamo menzionato questo cereale, perciò è lecito chiedersi se l’avena contiene glutine o meno. In realtà, devi sapere che la sua sicurezza alimentare per coloro che soffrono di celiachia è stata a lungo oggetto di dibattito e tuttora riceve pareri contrastanti da parte degli esperti.

Per capire se l’avena può essere introdotta o meno nella dieta di persone intolleranti al glutine facciamo un passo indietro.

Generalmente parlando, per glutine si intende il glutine del grano (o frumento), che però non è l'unico tipo di glutine in grado scatenare reazioni avverse!

Il termine è stato quindi ampliato a quei complessi proteici formati da prolammine e glutenine capaci di stimolare il sistema immunitario nelle persone celiache, o provocare reazioni avverse nell’organismo di chi presenta una forte sensibilità.

L’avena pura non contiene quindi lo stesso tipo di glutine presente nel grano, ma anch’essa ha al suo interno un complesso proteico composto da prolammine e glutenine.

Proteine appartenenti a queste classi sono presenti infatti in diversi cereali, non solo nel frumento e nell'avena. Anche orzo, segale, farro e persino il riso e il mais (questi ultimi noti per essere alimenti senza glutine) contengono prolammine e glutenine.

Queste molecole assumono nomi differenti a seconda del cereale di origine:

| Cereale | Prolammine | Glutenine |

|---|---|---|

| Grano | Gliadina | Glutenina |

| Segale | Secalina | Secalina/Secalinina |

| Orzo | Ordenina | Ordeina/Ordenina |

| Riso | Orizina | Oricenina |

| Mais | Zeina | Zeanina |

| Avena | Avenina | Avenalina |

Oltre al tipo di pianta di appartenenza, a fare la differenza tra le molecole di queste classi è la loro struttura chimica.

L’orzo e la segale, durante l’evoluzione hanno conservato molti caratteri in comune con il frumento, tra cui proprio una porzione della struttura amminoacidica di prolammine e glutenine, tali per cui sono in grado di scatenare effetti avversi nell’organismo di persone celiache, o sensibili al glutine.

Vengono quindi inclusi nei cereali che lo contengono, assieme al frumento, al farro, o al kamut.

Le proteine di riso e mais, invece, non hanno mantenuto questa omologia strutturale e, come è noto, vengono ritenuti senza glutine dal momento che il loro consumo non ha controindicazioni per persone intolleranti o sensibili al glutine.

Che dire quindi dell’avena?

Parente stretta del frumento, ma non troppo, ha conservato solo in parte alcune omologie di struttura con le proteine del suo lontano cugino. Per questo è spesso considerata un’alternativa valida da inserire nella dieta di chi manifesta reazioni avverse al glutine.

Tuttavia, come conferma la ricerca, non possiamo considerarla completamente priva di glutine e la sensibilità verso il complesso avenina e avenalina è strettamente individuale.

Il comitato scientifico dell’AIC (Associazione Italiana Celiachia) afferma che la maggior parte dei celiaci può inserire l’avena nella propria dieta, senza effetti negativi per la salute. Tuttavia, alcune persone hanno una sensibilità tanto elevata da mostrare effetti avversi anche nei confronti dell’avena. L’assunzione andrà dunque valutata con il proprio nutrizionista di fiducia, in base allo stato di salute e ai sintomi in essere della singola persona.

Esaminando i rischi per persone intolleranti al glutine bisogna infine considerare la possibilità di contaminazione all’interno degli stabilimenti produttivi. Anche per questo motivo, quindi, se soffri di celiachia, consuma avena e prodotti a base di avena unicamente se riportano in etichetta la specifica “senza glutine”.

Marchi Senza Glutine

Per via dell’aumentata esigenza di alimenti senza glutine, l’industria alimentare ha iniziato a produrre e commercializzare farine, pasta, snack, cibi pronti e prodotti per la prima colazione rigorosamente gluten free.

Per identificare con facilità tali prodotti affidati al marchio “senza glutine” riportato in etichetta; ma qual è il simbolo del senza glutine?

Sui prodotti alimentari troverai diversi loghi che indicano questa caratteristica, impariamo a riconoscere i più comuni:

- Marchio senza glutine dell’Associazione Italiana Celiachia (AIC)

Rappresentato da una spiga barrata, con il simbolo ® (marchio registrato), tale logo consente un’immediata riconoscibilità del “senza glutine” presente sul mercato e soprattutto certifica le garanzie di sicurezza, assicurate dalle verifiche di AIC, secondo la quale il residuo massimo di glutine deve essere inferiore a 20 mg/kg perché un alimento possa essere dichiarato gluten free.

I prodotti immessi sul mercato, se etichettati senza glutine, devono rispettare il limite di legge dei 20 mg/kg di concentrazione. Regolamento CE 41/2009.

L’AIC invita quindi i consumatori celiaci a usare prudenza e ad acquistare solo prodotti senza glutine certificati, che siano iscritti nel Registro Nazionale dei Prodotti Senza Glutine del Ministero della Salute.

Gli alimenti senza glutine con marchio registrato AIC, così come i cibi certificati gluten free dal Ministero della Salute possono essere erogati sotto forma di assistenza sanitaria integrativa dal sistema sanitario regionale.

Scopri gli alimenti col marchio spiga barrata senza glutine AIC.

- Senza Glutine del Ministero della Salute

Scopri gli alimenti senza glutine certificati dal Ministero della Salute.

- Senza Glutine dell’Associazione Celiachia Germania

Scopri gli alimenti senza glutine certificati dall'Associazione Celiachia Germania.

- GF - Gluten Free Certification

Scopri gli alimenti senza glutine con certificazione GF.

Differenza tra caratteristica o certificazione

Alcuni alimenti possono riportare l’indicazione della caratteristica senza glutine, confermata dal produttore, ma privi di certificazione.

Si tratta di cibi realizzati a partire da cereali naturalmente senza glutine, oppure da materie prime degluteinizzate, che non hanno subito contaminazione durante il processo produttivo, ma che non necessariamente rispettano i requisiti o i limiti stabiliti dall’AIC, o dagli altri enti certificatori.

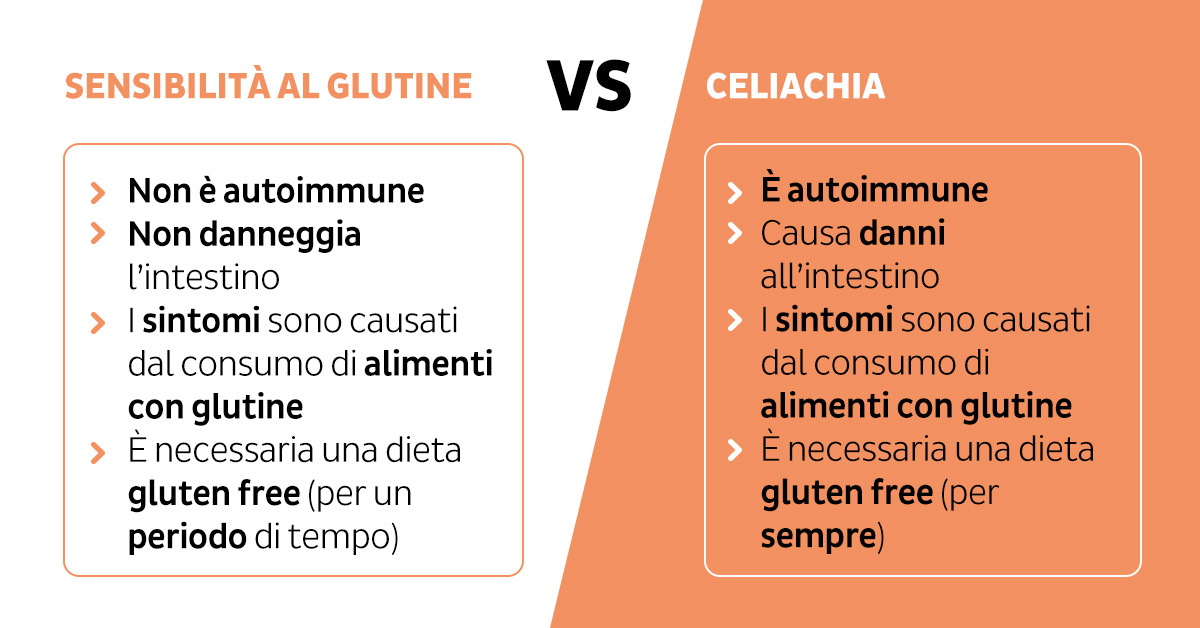

Reazioni dell’organismo avverse ai cibi contenenti glutine

Glutine e celiachia sono due termini che troviamo spesso assieme, tuttavia, la celiachia non è la sola reazione che può manifestarsi a seguito dell’ingestione di alimenti che contengono questo complesso proteico.

Scopriamo insieme tutte le forme di reazioni avverse ai cibi contenenti glutine!

Forme Autoimmuni

Sono condizioni che causano un coinvolgimento del sistema immunitario, il quale reagisce in modo anomalo, quindi non contro agenti esterni (non-self), ma verso sostanze proprie (self).

Intolleranza al glutine: celiachia

La celiachia è una forma di intolleranza alimentare cronica di tipo autoimmune che si manifesta nei confronti del glutine.

La celiachia è una condizione molto diffusa con un’incidenza dell’1% nella popolazione europea.

Sicuramente saprai che le persone celiache non possono consumare glutine o alimenti che lo contengono senza il rischio di manifestare effetti avversi. Ma quanto realmente conosci del morbo celiaco?

Per prima cosa, chiariamo un concetto importante: non c’è differenza tra celiachia e intolleranza al glutine.

Come condizione autoimmune, la celiachia vede il coinvolgimento del sistema immunitario con una serie di reazioni infiammatorie che danneggiano le pareti dell’intestino tenue e aumentano la permeabilità della membrana intestinale.

Si distingue invece dall’allergia o dall’intolleranza al glutine non celiaca, che approfondiremo in seguito.

La celiachia è una condizione cronica seria che non bisogna sottovalutare. Può insorgere a qualsiasi età e se non diagnosticata in tempo, aumenta il rischio di incorrere in carenze nutrizionali, che possono portare ritardo nella crescita (durante lo sviluppo del bambino, o nell’adolescenza), o causare disturbi secondari e altre complicazioni (in età adulta).

Perché il glutine fa male alle persone celiache?

Il glutine di per sé non è una molecola dannosa e può essere consumata senza troppi rischi dalla maggior parte della popolazione. Allora perché il glutine fa male a chi è celiaco?

Per essere più precisi, la colpa non è da attribuire al glutine in sé, ma a una serie di eventi che questo innesca una volta giunto nel nostro intestino.

Per comprendere come si manifestano gli effetti negativi del glutine partiamo dal percorso che questa molecola segue per poter essere digerita, dalla sua ingestione fino all’assorbimento a livello intestinale.

Nel nostro stomaco sono presenti enzimi digestivi specifici per scomporre le proteine in “pezzi” più piccoli. I peptidi ricavati possono quindi attraversare il piloro per passare nel duodeno (intestino tenue), dove il loro processo digestivo può continuare grazie ai movimenti peristaltici e alla presenza di ulteriori enzimi litici, come la pepsina e le proteasi pancreatiche.

È proprio una volta giunto nel duodeno, la prima porzione dell’intestino tenue, che si verificano i fatti più interessanti!

Le cellule intestinali producono un particolare enzima, chiamato Transglutaminasi, adibito (tra le altre sue funzioni) al metabolismo del glutine. Tale molecola viene prodotta naturalmente dal nostro corpo e trasforma la glutammina (una porzione del glutine) in acido glutammico (rimuovendo la molecola di ammoniaca dal gruppo ammidico).

A questo punto interviene il sistema immunitario:

- l’immunocomplesso della transglutaminasi viene riconosciuto come non-self (le cellule presentanti l’antigene portano l’acido glutammico carico negativamente alle cellule linfocitarie T),

- questo provoca la conseguente attivazione della risposta infiammatoria che danneggia l’intestino,

- la permeabilità intestinale viene alterata, riducendo l'efficienza dei villi intestinali.

La celiachia è un’intolleranza un po’ atipica, perché l’ingestione di glutine innesca una reazione immunitaria di tipo autoimmune (cellulo-mediata). Per via del coinvolgimento degli anticorpi, quindi, la celiachia la ritroviamo nel gruppo delle allergie/intolleranze alimentari non-IgE-mediate.

Celiachia e atrofia dei villi intestinali

La mucosa intestinale è costituita da una moltitudine di villi, ovvero delle piccole protuberanze (a loro volta formate da cellule ciliate) la cui funzione è quella di ampliare la superficie assorbente dell'intestino.

In caso di celiachia la mucosa intestinale può venire danneggiata dai meccanismi immunitari (non igE dipendenti) che, a lungo termine, possono appiattirsi, perdendo in parte la loro funzionalità. Questa condizione, nota come atrofia dei villi intestinali è molto comune in caso di celiachia e può compromettere l’assorbimento di nutrienti fondamentali per la crescita e per lo sviluppo del sistema nervoso.

Le conseguenze dell’atrofia dei villi intestinali possono essere:

- malassorbimento dei nutrienti e carenze nutrizionali (vitamine e minerali),

- diarrea, alterazioni dell’alvo, gonfiore addominale,

- stanchezza, affaticamento,

- perdita di peso, rallentamento della crescita,

- rischio di osteoporosi, o anemia (per carenza di minerali),

- deficit enzimatici,

- disbiosi intestinale.

Lo sapevi che…

Spesso la celiachia può essere associata ad altre forme di intolleranza. Non è raro, infatti, che una persona celiaca sia anche intollerante al lattosio, o abbia difficoltà a digerire i cibi più complessi.

Tale associazione non è necessariamente correlata da un rapporto causa-effetto, può anche avere origini separate, tuttavia, spesso, l’intolleranza al glutine va a braccetto con altre forme di intolleranza.

Questo per via dell’atrofia dei villi intestinali, le cui cellule, non funzionando più nel modo corretto, non riescono a produrre a sufficienza gli enzimi digestivi necessari per tollerare al meglio gli alimenti che ingeriamo.

È questo il caso, ad esempio, della lattasi, l’enzima necessario per digerire il lattosio, lo zucchero del latte. Una persona celiaca può quindi diventare intollerante al lattosio per causa secondaria (intolleranza al lattosio non genetica, dovuta a un deficit enzimatico secondario).

Vuoi approfondire il tema dell’intolleranza al lattosio? Leggi l’articolo.

Come capire se si è intolleranti al glutine: sintomi, diagnosi ed esami

Capire di essere celiaci non è facile come si pensa. Spesso, l’intolleranza al glutine ha sintomi aspecifici, comuni ad altre condizioni, che ne rendono difficile la diagnosi. Inoltre, esiste anche una forma di celiachia silente, nella quale non ci sono segni che la evidenziano.

Solitamente compare in età infantile (6 mesi - 2 anni) e i sintomi della celiachia nei bambini possono presentarsi già al momento dello svezzamento, a seguito di alimenti e pappe contenenti glutine.

Scopri le pappe per lo svezzamento senza glutine.

La celiachia negli adulti può comparire invece a qualsiasi età. Sebbene ci siano alcune leggere differenze tra i sintomi della celiachia nelle donne e negli uomini, entrambi possono manifestare condizioni gastrointestinali, o esterne al sistema digerente, come sintomi della pelle correlati alla celiachia, perdita di peso, stanchezza cronica, osteopenia, o alopecia.

Sapevi che la celiachia compare in misura maggiore nelle donne (in rapporto 2:1 rispetto agli uomini)? La sintomatologia associata è spesso aspecifica e talvolta può essere asintomatica.

Se non è diagnosticata tempestivamente e trattata in modo adeguato la celiachia può dar luogo a varie complicazioni, che impattano negativamente lo stato di salute:

- può compromettere la crescita e lo sviluppo del bambino,

- facilitare l’insorgenza di malattie autoimmuni,

- o aumentare il rischio di disturbi neurologici nell’adulto.

Ecco perché è importante eseguire i test diagnostici nel caso di sospetta celiachia.

Per una diagnosi accurata consigliamo sempre di rivolgersi al proprio medico di base, tuttavia, vediamo insieme alcuni segnali che possono suggerirti che sia celiachia.

Celiachia: quali sono i sintomi

Per quanto riguarda i sintomi dell’intolleranza al glutine più comuni troviamo:

- disturbi gastrointestinali come diarrea, vomito, gonfiore addominale, meteorismo, alterazioni dell’alvo, o dolori addominali,

- malassorbimento intestinale, e perdita di peso;

- rallentamento della crescita (soprattutto nei bambini);

- stanchezza e affaticamento cronico (segni di carenze di minerali importanti e vitamine del gruppo B);

- cefalea e difficoltà di concentrazione;

- perdita dei capelli (alopecia);

- ulcerazioni e lesioni nella bocca (aftosi orale),

- impoverimento dello smalto dentario (ipoplasia);

- alterazioni del ciclo mestruale, disturbi della fertilità (nelle donne in età fertile) e in gravidanza (alterazioni nello sviluppo del feto, e persino aborto);

- impoverimento della massa ossea (osteopenia, osteoporosi), rigidità delle articolazioni e artrite.

Come accennato, esistono anche casi di celiachia in forma silente, ovvero, una predisposizione genetica in assenza di sintomi, che può essere diagnosticata solo mediante test genetico ed esami specifici.

Come funziona il test genetico per la celiachia?

Il morbo celiaco è un disturbo cronico dell’intestino di tipo autoimmune con la particolarità di avere una base genetica, che rende possibile la diagnosi mediante esami del sangue per intolleranza al glutine.

Insieme al lattosio, la celiachia è, ad oggi, l’unica forma di intolleranza che può avere una diagnosi certa grazie all'esecuzione di un test del DNA.

Gli scienziati hanno infatti scoperto che la celiachia è associata a varianti geniche (aplotipi) dei geni HLA (antigene leucocitario umano):

- HLA-DQ2

- HLA-DQ8

Il compito di tali geni HLA è quello di produrre molecole (antigeni HLA) capaci di portare l’informazione ai linfociti (in dettaglio, agli antigeni di superficie presenti sui Linfociti T).

Avere uno o entrambi gli aplotipi HLA-DQ2 e/o HLA-DQ8 aumenta il rischio di sviluppare la celiachia fino al 90%.

Ma cosa significa in pratica?

Ti ricordi delle reazioni immunitarie che si verificano nell’intestino delle persone celiache a seguito dell’ingestione di glutine? Quest’ultimo, trasformato in acido glutammico dalla Transglutaminasi intestinale, viene presentato alle cellule linfocitarie innescando la reazione immunitaria.

Il legame con le molecole presentanti l’antigene può avvenire solo mediante gli antigeni DQ2 e DQ8, capaci di legare l’acido glutammico. L’assenza di questi polimorfismi, invece, ne impedisce il legame. Ecco perché in caso di celiachia la predisposizione genetica è una condizione necessaria al suo sviluppo.

Attenzione, però, avere uno o entrambi gli aplotipi HLA è una condizione necessaria per poter essere diagnosticati come celiaci, tuttavia, in assenza della sintomatologia non è da certezza che la malattia si manifesterà in futuro.

In altre parole, questi geni sono una condizione necessaria, ma non sufficiente allo sviluppo della celiachia: solo il 3% di chi possiede queste varianti geniche risulta celiaco.

Uno studio condotto sui gemelli, ha infatti dimostrato quanto questa sia una condizione multifattoriale e poligenica.

Il test dell’intolleranza al glutine dei polimorfismi HLA valuta quindi la predisposizione genetica alla celiachia, analizzando specifici marcatori del DNA:

- in assenza dei polimorfismi descritti scoprirai di non essere celiaco;

- in presenza dei polimorfismi avrai la predisposizione genetica, ma in mancanza della sintomatologia non è possibile definire la condizione di celiachia;

- in presenza dei polimorfismi e della sintomatologia il tuo medico saprà indirizzarti verso ulteriori test per poter accertare la diagnosi di intolleranza al glutine.

Il test genetico delle varianti dei geni HLA (antigene leucocitario umano) non è l’unico tipo di indagine per valutare l’intolleranza al glutine. Come spiegato, la positività al test indica una predisposizione alla celiachia, ma non è sufficiente alla diagnosi: l’obiettivo principale è quello di escludere la malattia celiaca nei gruppi a rischio.

Ad ogni modo, a prescindere dall’esito dei test, nulla vieta che nel corso della vita possano manifestarsi altre reazioni dell’organismo nei confronti di alimenti contenenti glutine e distinte dalla celiachia.

Altri test e analisi per la celiachia

Spetta al medico di base, o al pediatra, il compito di eseguire le prime indagini, per prendere in esame il sospetto di celiachia, con un anamnesi adeguata e un esame obiettivo.

Posto il sospetto di celiachia, per confermare la diagnosi, di norma, viene richiesto di eseguire i seguenti test ed esami:

- Test sierologico per valutare uno stato di infiammazione intestinale con la ricerca di antigeni IgA (dosaggio plasmatico degli anticorpi anti-transglutaminasi di classe IgA, dosaggio delle IgA totali, anticorpi anti-endomisio IgA );

- Test genetico per gli antigeni dei leucociti umani HLA-DQ2 e HLA-DQ8;

- Esame endoscopico e diagnosi istologica (test istologico della mucosa duodenale tramite biopsia intestinale), per verificare il danneggiamento e l’atrofia dei villi intestinali.

Esistono anche test addizionali che il tuo medico potrebbe richiedere, come:

- Test sierologico per valutare la predisposizione genetica a patologie autoimmuni;

- VCE video capsule endoscopia,

- I-FABP, intestinal fatty acid binding protein,

- Test di permeabilità intestinale,

- lnvestigazione radiologica.

Trattamento della celiachia e follow up

Per quanto riguarda l’intolleranza al glutine per eliminare i sintomi è necessario seguire una dieta strettamente priva di glutine (gluten-free).

Cambiare abitudini alimentari, eliminando dalla propria dieta alcuni cibi, come pasta, pane, pizza, dolci e snack a base di frumento (o altri cereali con glutine) è quindi fondamentale per le persone celiache.

La dieta ad esclusione di glutine non è però risolutiva e, a seguito dell’ingestione di alimenti che lo contengono, i sintomi possono manifestarsi nuovamente.

Infine, oltre alla dieta sono necessari controlli periodici, altrimenti detti “follow-up”, per valutare nel tempo il corretto stato di salute della persona.

Celiachia e glutine: rischi spesso sottovalutati

- Rischio di contaminazione al ristorante

Non basta scegliere piatti a base di riso, carne o pesce, per assicurarti che siano senza glutine.

Come accennato, questa molecola volatile potrebbe essere presente in tracce anche all’interno di alimenti che naturalmente non lo contengono, per via di una contaminazione avvenuta nelle fasi di preparazione.

Questo non solo è valido per gli alimenti confezionati, come abbiamo già visto, ma anche per i piatti preparati dagli esercizi di ristorazione.

Il personale di ristoranti, alberghi, o altre strutture ricettive, per legge, deve essere informato sui rischi legati al consumo di glutine di una persona celiaca. Tuttavia, non basta ordinare un piatto “senza glutine” per poter ridurre i rischi.

Se sei celiaco è bene sempre specificarlo al personale in fase di ordinazione, in modo che possa prendere le dovute accortezze.

- Rischio cosmetico

Spesso sottovalutato dalle persone intolleranti al glutine è la presenza di questa molecola all’interno di prodotti per capelli o per la cura del corpo. Anche se non ingerito, infatti, il glutine può essere dannoso per il metabolismo di una persona intollerante.

Scegli prodotti per la cura del corpo naturali e senza glutine. Non solo dentifricio e collutorio che stanno a contatto con la cavità orale, ma anche prodotti per l’igiene intima, deodoranti, shampoo, creme viso e corpo, maschere per capelli, o cosmetici di uso quotidiano è bene che siano rigorosamente glutenfree.

- Rischio inalatorio

Sebbene il glutine inalato non rappresenti un rischio per le persone celiache, il permanere a lungo in ambienti in cui si lavorano farine (come, ad esempio, panifici, o industrie alimentari), può non essere del tutto ottimale. Il glutine, infatti, potrebbe depositarsi nel cavo orale ed essere ingerito, con le conseguenze che conosciamo.

Per questo motivo l’AIC suggerisce l’utilizzo di una mascherina protettiva ai professionisti celiaci che operano nel settore della panificazione, o che lavorano farine contenenti glutine, per limitare il rischio di effetti avversi.

Approfondimento: microbiota intestinale e celiachia

Abbiamo descritto la celiachia come un'intolleranza al glutine di causa multifattoriale alla cui base vi è una predisposizione genetica. Solitamente si manifesta in età infantile, anche se sono sempre meno rari i casi in cui la sintomatologia compare da adulti, ma cosa la fa scatenare?

La presenza di glutine è senza dubbio la causa principale e imprescindibile, assieme alla predisposizione genetica, tuttavia, ci sono molti fattori che possono facilitare il suo decorso e la comparsa dei sintomi associati. Tra questi, può avere un ruolo l'alterazione dell’equilibrio tra i microrganismi che popolano il nostro intestino, chiamati nel complesso “microbiota intestinale”.

Ormai è risaputo che una condizione di equilibrio microbico nell’intestino (eubiosi) favorisce la buona salute del nostro sistema digerente, mentre un’alterazione (disbiosi) può portare all’insorgenza di numerose condizioni, come obesità, diabete o patologie infiammatorie dell’intestino.

La relazione tra disbiosi e celiachia non è diretta, poiché, come abbiamo visto, vi è una forte base genetica a supporto dell’intolleranza al glutine.

Ad ogni modo, è stato dimostrato che la condizione di disbiosi può aumentare la permeabilità delle pareti intestinali. Ciò facilita il passaggio del glutine, con la conseguente infiammazione nei soggetti geneticamente predisposti. I fattori infiammatori possono, inoltre, aumentare ulteriormente la permeabilità della mucosa, aggravando così i sintomi della celiachia.

Si forma, quindi, un circolo vizioso che vede protagonisti il microbiota e la permeabilità mucosa intestinale.

Vuoi saperne di più sul ruolo del microbiota intestinale? Scopri tutto ciò che c’è da sapere.

Cosa dice la ricerca..

Una recente revisione ha messo in luce l’effetto della dieta senza glutine sulla microflora gastrointestinale e l’effetto dei probiotici nei pazienti celiaci.

Dalla revisione emerge che la gliadina (componente del glutine) avrebbe un ruolo attivo nel promuovere la disbiosi intestinale, fungendo da nutrimento (probiotico) di alcune specie piuttosto che di altre. Inoltre, indurrebbe una disfunzione della barriera intestinale, con il conseguente aumento dei batteri patogeni, portando a uno stato di disbiosi.

Lo stesso studio ha evidenziato, inoltre, come una dieta senza glutine, normalmente ricca di amidi e con meno fibre, non solo non riesce a ripristinare completamente il microbiota del tratto digestivo (ciò è valido sia per le persone celiache o meno), ma contribuisce ad aumentare la disbiosi, a favore della famiglia Veillonellaceae (classe Clostridia) che si nutre prevalentemente di sostanze amidacee (approfondiremo in seguito gli effetti di una dieta ad esclusione di glutine in persone non celiache).

I ricercatori si sono quindi interrogati sulla possibilità di riportare all’equilibrio il microbiota intestinale con l’uso di probiotici per ridurre i sintomi dovuti all’ingestione di glutine. Hanno quindi scoperto che alcune famiglie microbiche sono strettamente legate al metabolismo della gliadina, tra queste i generi Lactobacillus, Streptococcus, Staphylococcus, Clostridium e Bifidobacterium.

Mentre, nel microbiota intestinale di pazienti celiaci con sintomi hanno trovato una condizione di disbiosi, riscontrando un aumento di Proteobacteria e una diminuzione di Firmicutes e Actinobacteria.

Gli studi riguardo l’uso di probiotici non sono molti, ma una recente ricerca condotta dall’Università di Pisa ha valutato positivamente l’efficacia di un particolare ceppo di Bifidobacterium longum in persone celiache con sintomatologia persistente.

I risultati hanno dimostrato una riduzione significativa di sintomi quali meteorismo, dolore addominale e diarrea (ma anche, in misura minore, di stipsi e pirosi epigastrica) nelle persone celiache che assumevano probiotico a base di Bifidobacterium longum (ceppo ES1) rispetto ai controlli con un diverso probiotico.

Per poter verificare la reale riduzione di tale sintomatologia, ai pazienti è stato richiesto di consumare glutine per la durata dello studio.

La previsione, quindi, è che alcuni probiotici correlati al metabolismo della gliadina, in particolare Bifidobacterium e Lactobacillus, possano diventare in futuro degli strumenti utili per ridurre i sintomi della celiachia.

Altre forme autoimmuni

Atassia da glutine

L'atassia da glutine, o atassia glutinica è una malattia rara del sistema nervoso, i cui sintomi si manifestano in seguito all’ingestione di glutine. Si parla sempre di una condizione autoimmune, nella quale il sistema immunitario reagisce in modo anomalo verso “il self”, con complicazioni a carico del sistema nervoso e locomotorio.

La reazione immunitaria causa uno stato infiammatorio che coinvolge il cervelletto (sistema nervoso centrale), provocando difficoltà motorie, goffaggine, perdita di coordinazione muscolare o dell’equilibrio, non dovuta a debolezza.

Nonostante sia un’affezione neurologica rara, l’atassia glutinica può presentarsi in concomitanza della malattia celiaca.

Dermatite erpetiforme di Duhring (DH)

La dermatite erpetiforme è una malattia rara, anch’essa di tipo autoimmune e strettamente connessa all’intolleranza al glutine, che si manifesta con la formazione di vescicole pruriginose e arrossate, simili a quelle dell’orticaria.

Tali vescicole si localizzano di frequente nella schiena o sugli arti, mentre manifestazioni della dermatite erpetiforme sul viso sono più rare.

Come nel caso della celiachia, nella dermatite erpetiforme si verifica una reazione contro le transglutaminasi in seguito all’ingestione di glutine. Gli immunocomplessi anticorpi-transglutaminasi si depositano però a livello cutaneo causando l’infiammazione e la comparsa delle vescicole pruriginose.

Entrambe le condizioni sono associate all’ingestione di glutine, per questo la dermatite erpetiforme di Duhring è chiamata anche celiachia cutanea. E una dieta ad esclusione di glutine è il primo intervento per ridurre i sintomi.

Forme non allergiche e non autoimmuni

Ove non c’è un vero e proprio coinvolgimento del sistema immunitario.

Sensibilità al glutine non celiaca

Negli ultimi anni la comunità scientifica ha riconosciuto la sensibilità al glutine non celiaca tra le reazioni avverse agli alimenti contenenti glutine.

Nota anche come sensibilità al frumento non celiaca, o ipersensibilità al glutine, o con l’acronimo inglese NCGS (Non-Celiac Gluten Sensitivity), questa condizione è di difficile diagnosi per via della sintomatologia aspecifica e l’assenza di specifici marcatori.

Per capire che cos’è la sensibilità al glutine non celiaca, quindi, è forse più semplice definire ciò che non è:

- non è celiachia, in quanto non è una patologia su base autoimmune, non sono presenti anticorpi specifici (HLA), né atrofia dei villi intestinali;

- non è una forma di allergia, poiché non vengono coinvolti gli anticorpi di classe IgE, né il rilascio di istamina, e non c’è positività ai test allergologici.

Che cos’è quindi la sensibilità al glutine non celiaca e come si manifesta?

La sensibilità al glutine non celiaca è la condizione in cui si presentano reazioni avverse al glutine, senza che esse siano riconducibili a forme di allergia o celiachia.

La sensibilità al glutine non celiaca (SGNC) provoca sintomi simili all’intolleranza al glutine, legati alle alterazioni dell’alvo, compresi mal di testa e affaticamento, senza però mostrare danni intestinali evidenti.

Il quadro sintomatologico della SGNC prevede:

- disturbi intestinali come gonfiore, dolori addominali, flatulenza, meteorismo, alterazioni dell’alvo, o difficoltà di digestione;

- disturbi sistemici, come astenia, difficoltà di concentrazione, perdita di memoria, cefalea, dolori articolari e muscolari, e persino rash cutanei.

In assenza di test diagnostici specifici, per la diagnosi occorre:

- in prima linea escludere le altre condizioni (celiachia, altre forme autoimmuni o allergiche) mediante un'accurata indagine clinica a cui il tuo medico saprà indirizzarti;

- in secondo luogo, osservare il miglioramento dei sintomi con una dieta a esclusione di glutine.

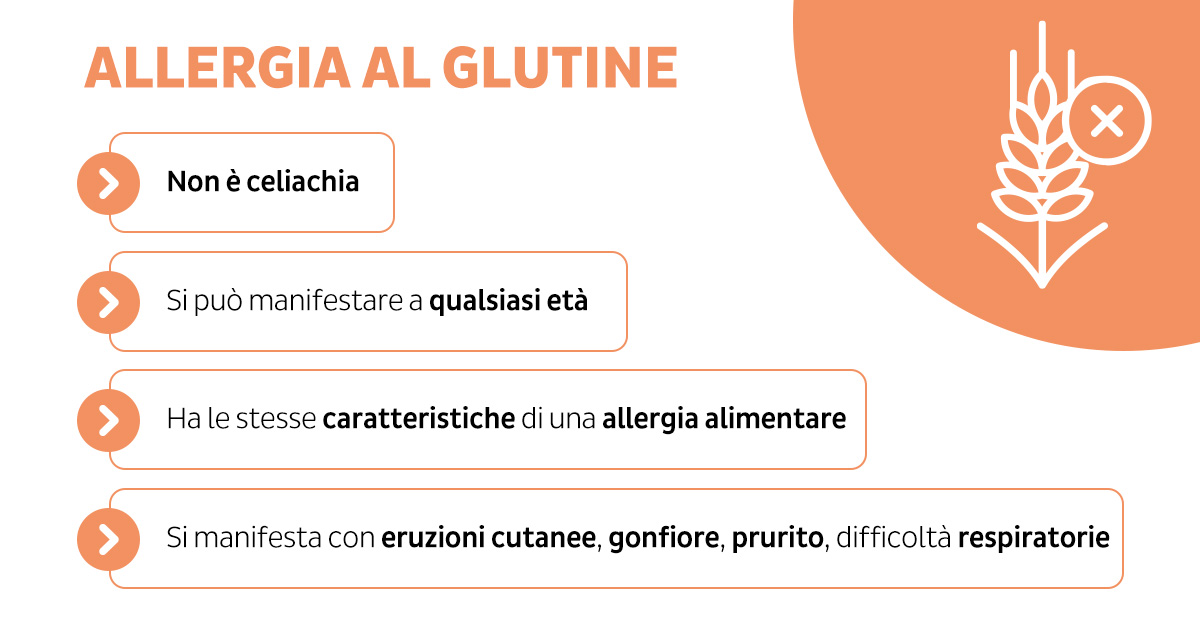

Forme Allergiche

In queste condizioni il sistema immunitario riconosce come antagonisti (non-self) alcuni agenti esterni. Nei casi presi in esame, tali molecole sono rappresentate dal glutine, o da altre proteine del grano.

Allergia al grano

Arrivati a questo punto è rigoroso imparare a distinguere le reazioni avverse al glutine descritte in precedenza dall’allergia al grano, o allergia al frumento.

Quest’ultima è una reazione del sistema immunitario, il quale produce anticorpi specifici nei confronti di una o più proteine presenti nel grano (comprese anche le frazioni del glutine), con rilascio di istamina e altri mediatori dell’infiammazione (leucotrieni e prostaglandine).

A differenza di quanto avviene per l’intolleranza al glutine, in caso di allergia:

- non sono presenti gli aplotipi HLA specifici,

- la reazione immunitaria non è dose-dipendente.

Ciò significa che la sintomatologia può essere più o meno grave a prescindere dalla quantità di alimento ingerita.

Inoltre, in caso di allergia alle proteine del grano, il sistema immunitario non si attiva unicamente a seguito dell’ingestione. Non è necessario, quindi, mangiare pasta, pane, pizza, o altri cibi a base di farina di frumento per innescare le reazioni immunitarie che inducono gonfiore, infiammazione e danno tissutale.

Il contatto con uno o più allergeni del frumento e la successiva attivazione del sistema immunitario può avvenire:

- consumando alimenti a base di grano;

- per via inalatoria;

- o in seguito alla manipolazione della farina.

Le proteine del frumento sono tra i maggiori allergeni responsabili dei sintomi respiratori di chi lavora con gli sfarinati, al punto che esiste persino una malattia professionale denominata “asma dei panificatori”.

Allergia al grano: sintomi

L’allergia al grano si presenta con le tipiche reazioni allergologiche, con una varietà di sintomi, che possono variare da forme più lievi a gravi e includono:

- Sintomi cutanei, come rash, prurito, orticaria, dermatiti, eritema, arrossamento della pelle, o gonfiore; ma anche stati infiammatori come congiuntivite, o blefarite;

- Sintomi gastrointestinali, come dolore addominale, nausea, vomito, o diarrea;

- Sintomi respiratori, come congestione nasale, difficoltà respiratorie, tosse, rinite, respiro sibilante, o asma;

- Sintomi sistemici gravi, come broncospasmo, alterazione dello stato di coscienza, svenimenti e shock anafilattico.

Tali sintomi si manifestano da pochi minuti, fino a qualche ora dopo l’ingestione, l’inalazione, o il contatto con l'allergene del frumento.

Oltre all’allergia al grano, esistono reazioni avverse verso molecole contenute anche in altri cereali. Quindi parliamo di allergia al grano, all’orzo, alla segale, al farro, o a specifiche proteine in essi contenute, tutte fortemente distinte dall’intolleranza al glutine.

Qual è la differenza tra intolleranza e allergia alimentare?

Sebbene nel linguaggio comune si tenda ad usare questi termini come sinonimi, le reazioni allergiche non sono da confondere con le intolleranze alimentari per la rapidità e gravità dei sintomi con cui si manifestano.

Parliamo di reazioni avverse agli alimenti di natura non tossica, con sintomi che spesso possono coincidere, come disturbi intestinali, gonfiore addominale, cefalea e persino eruzioni cutanee. In linea generale:

- un’intolleranza alimentare è una condizione dose-dipendente dovuta all’incapacità di digerire un alimento in modo corretto, per carenze enzimatiche (favismo, intolleranza al lattosio), cause farmacologiche, o altre motivazioni;

- in caso di allergia alimentare, invece, il sistema immunitario attiva una risposta mediata da immunoglobuline (di tipo IgE o non IgE) verso alcune proteine (o parti di esse) presenti nel cibo, con il rilascio di istamina.

Sebbene nel caso della celiachia, come condizione autoimmune, vi sia il coinvolgimento del sistema immunitario (immunoglobuline non IgE), questo agisce verso l’immunocomplesso delle transglutaminasi (self).

Nel caso specifico, inoltre, la principale differenza tra allergia al grano e celiachia è che solo in quest’ultima sono presenti antigeni HLA-DQ2 eDQ8.

Allergia al glutine

Abbiamo visto che in caso di allergia nei confronti degli alimenti, il sistema immunitario reagisce verso specifiche proteine presenti nel cibo. All’interno dei chicchi del frumento sono molte le frazioni proteiche che possono innescare la reazione immunitaria; comprese tra queste ci sono anche le componenti glutiniche, prolammine e gluteline!

Il glutine è infatti l’allergene coinvolto con maggiore frequenza in reazioni di ipersensibilità IgE-specifiche, poiché presente non solo nel frumento ma anche in altri cereali. Per questo spesso si parla di allergia al glutine e non di allergia al grano.

L’allergia al glutine è quindi una reazione avversa che si manifesta a seguito dell’ingestione di questo complesso proteico, con le caratteristiche di tutte le altre allergie alimentari.

Tra le gliadine del glutine di frumento, la omega-5 gliadina, è responsabile della forma allergica più grave, che causa la cosiddetta “anafilassi grano-dipendente”.

Come per le altre forme di allergie alimentari, la diagnosi è possibile mediante test cutanei (prick test), sierologici (RAST), o di provocazione alimentare; anche per l’allergia al glutine i sintomi non sono dose dipendente e vi è il rischio di shock anafilattico.

Consulta il tuo medico per valutare la necessità di eseguire test allergologici e capire quale tipologia di analisi è più indicata alle tue esigenze.

FPIES (Food Protein Intolerance Enterocolitis Syndrome) glutine dipendente.

Per completezza, parliamo anche della “sindrome da enterocolite da intolleranza alle proteine alimentari glutine dipendente”, abbreviata con la sigla inglese FPIES.

Si tratta di una forma di allergia nei confronti di alimenti contenenti glutine che può manifestarsi nei bambini in età infantile.

I sintomi comprendono disturbi gastrointestinali, vomito, o diarrea, in seguito all’assunzione di glutine. Il tutto dovuto a una massiccia liberazione di citochine pro infiammatorie (tra cui il TNF-alfa, o fattore di necrosi tumorale).

Conclusioni

Il glutine è una proteina presente non solo nel grano, ma anche in altri cereali e nei prodotti da forno che ne derivano. Per le sue proprietà addensanti è facile trovarlo nei prodotti dell’industria alimentare, e persino nei formulati di integratori, farmaci e parafarmaci.

Tra le reazioni avverse associate al consumo di alimenti contenenti glutine non c’è solo la celiachia. Abbiamo visto che questa, infatti, si distingue dalla sensibilità al glutine non celiaca, dall’allergia al glutine e dalle altre condizioni per via della presenza di specifici varianti geniche (aplotipi DQ2 eDQ8).

Diagnosticare per tempo le condizioni cliniche legate al glutine è fondamentale per garantire il corretto stato di salute della persona. Esistono test specifici che ti permettono di farlo. Solo mediante tali esami e una visita specialistica potrai confermare o sfatare la tua presunta celiachia.

Una dieta ad esclusione di glutine è fondamentale per le persone che presentano intolleranza al glutine, o sensibilità al glutine non celiaca. Mentre in caso di allergia al grano (allergia alle proteine del frumento) è doveroso escludere dalla propria dieta tale alimento e i suoi derivati, prestando molta attenzione alla contaminazione.

Rivolgiti al tuo medico di base se sospetti celiachia, o un altro tipo di reazione avversa al glutine.

Libri utilizzati come fonti bibliografiche:

Disclaimer

Le informazioni fornite su Macrolibrarsi.it di Golden Books Srl sono di natura generale e a scopo puramente divulgativo e non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico abilitato (cioè un laureato in medicina abilitato alla professione) o, nei casi specifici, di altri operatori sanitari (odontoiatri, infermieri, farmacisti, fisioterapisti e così via).

Le nozioni e le eventuali informazioni su procedure mediche, posologie e/o descrizioni di farmaci o prodotti d'uso presenti nei testi proposti e negli articoli pubblicati hanno unicamente un fine illustrativo e non consentono di acquisire la manualità e l'esperienza indispensabili per il loro uso o pratica.