Non avrai altri dèi all'infuori di me

Pubblicato

3 anni fa

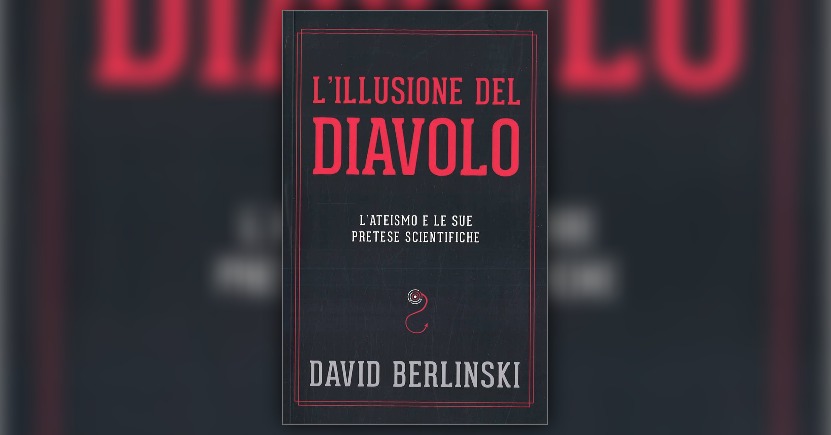

Leggi un estratto di "L'Illusione del Diavolo" libro di David Berlinski

Fino a poco tempo fa, tra gli scienziati andava di moda parlar bene delle credenze religiose senza aspettarsi nulla in cambio. Scrivendo a proposito del Dio darwiniano, il biologo Kenneth Miller ha affermato che secondo lui non esiste alcun genere di conflitto tra la sua personale fede cattolica e la teoria dell'evoluzione di Darwin. Francis Collins, ex direttore del Progetto Genoma Umano, avanzò un'argomentazione simile riguardo le sue credenze religiose. Scienza e religione, ha sottolineato Stephen Jay Gould, costituiscono due magisteri che non si accavallano tra di loro.

La scienza è un qualcosa di raffinato, come lo è anche la religione. Sono due cose estremamente raffinate.

Il grande maestro di questa visione così tollerante era Albert Einstein. Cosa ha detto di preciso? «La scienza senza religione è zoppa, e la religione senza scienza è cieca». Eccettuati gli zoppi e i ciechi, chi potrebbe opporsi a tale visione?

Se gli scienziati erano così restii a offendere la religione, magari per il fatto che era proprio la loro Fede religiosa ad aver permesso a moltissimi uomini e donne di affrontare meglio la vita, molto spesso erano altrettanto avversi ad avallare entusiasticamente le sue conclusioni. E sempre per lo stesso motivo di fondo: perché prendersi la briga di farlo?

Quando il grande logico austriaco Kurt Godei ideò un'interessante versione dell'argomento ontologico, la mostrò ai suoi amici avvisandoli che, pur avendo creato un'argomentazione a favore dell'esistenza di Dio, non era disposto a credere alle sue stesse conclusioni. Aveva semplicemente messo alla prova i limiti delle sue facoltà mentali. Dopotutto, si tratta di un qualcosa che ogni uomo vorrebbe sapere.

Con l'emergere di quello che il Wall Street Journal ha definito ateismo militante, sono cambiati sia i termini del dibattito che il clima del pensiero. Il radioso agnosticismo tipico di quegli uomini che credevano che, riguardo a Dio, potrebbe aver ragione chiunque, non va più di moda. Anzi, viene considerato alquanto fosco.

Questo cambiamento è in parte dovuto alla ricomparsa di quel perenne personaggio letterario - l'ateo del villaggio - che si preparava tediosamente a disputare i punti più rilevanti della Seconda Lettera ai Corinzi nei momenti sottratti alla semina primaverile.

Francis Bacon osservò che basta un po' di filosofia a «rendere la mente dell'uomo incline all'ateismo». Spesso ne basta veramente poca. In un programma della BBC andato in onda nel 2007 e intitolato A Brief History of Dishelief, il conduttore Jonathan Miller e il suo ospite, il filosofo Colin McGinn, davano voce a vere e proprie esternazioni di uno scetticismo tanto aggressivo che alla fine gli spettatori rimanevano col dubbio se ciascuno dei due credesse veramente all'esistenza dell'altro.

La citata opera di Sam Harris, Lettera a una nazione cristiana, fa parte di questa tradizione e, pur essendo priva di qualunque consistenza intellettuale, è una lettura vivace, accattivante e breve. E queste sembreranno virtù considerevoli a chiunque abbia letto l'opera di Daniel Dennett Rompere l'incantesimo. La religione come fenomeno naturale.

Se l'ateismo rurale è ben noto, è anche irrilevante. Avendo da tempo accolto e ospitato lo scemo del villaggio, gli uomini e le donne religiosi hanno dato accoglienza e ospitalità anche all'ateo del villaggio. Ma oggi l'ordine di battaglia è diverso.

Sono gli scienziati - Richard Dawkins, Victor Stenger, Taner Edis, Emil Zuckerkandl, Peter Atkins, Steven Weinberg (vasta mole superbus) - ad aver sferrato un attacco di ampia portata contro la Fede e il sentimento religiosi. Anche se gli sforzi degli atei di promuovere una comunione di sentimenti complimentandosi tra di loro non hanno avuto - bisogna ammettere - un grande successo, sotto tutti gli altri aspetti il loro ordine prospera.

Richard Dawkins, autore del libro L'illusione di Dio, sotto questo punto di vista è straordinario. Non è solamente un ateo intellettualmente realizzato, ma è anche un ateo determinato a far diventare atei tutti gli altri.

Moltissimi scienziati sono soddisfatti che almeno uno di loro abbia avuto il coraggio di dire ad alta voce ciò che loro si dicevano dietro le quinte: «La Fede nella scienza è in conflitto con la Fede in Dio. Non possono essere entrambe corrette. Liberiamoci di quella sbagliata».

Laddove prima Dawkins era appena tollerato, oggigiorno è ammirato. Se dovesse annunciare che a breve guiderà un'invasione personale dell'Inferno allo scopo di arrostire numerosi evangelici americani, le vendite dei biglietti all'Accademia Nazionale delle Scienze comincerebbero immediatamente ad aumentare.

Questi punti di vista sono importanti perché, per ottenere autorevolezza, invocano il potere e la gloria della tradizione scientifica occidentale.

Il titolo di un libro di Victor Stenger è Dio. Un'ipotesi sbagliata. Perché la scienza non crede in Dio. Stenger è un professore di fisica. Lui potrà anche aver scritto il libro, ma dobbiamo capire che è la scienza che gli ha fornito la dimostrazione necessaria. Come un medium del XIX secolo, Stenger ha semplicemente scritto sotto dettatura. Anche il fisico Taner Edis ha visto la luce, e così ha pubblicato un libro - intitolato The Ghost in the Universe (Il fantasma nell'universo) - che non è una celebrazione dello Spirito Santo.

Entrambi gli scrittori mostrano la caratteristica saliente dei fisici che si sforzano di trarre lezioni generali sul cosmo dalla fisica matematica: sono disposti a credere a qualunque cosa.

Visto che si dice che l'ateismo derivi da diverse dottrine scientifiche, gli atei letterari, seppure ansiosi di esternare i propri pensieri, devono spesso esprimersi con le voci di altri uomini.

Christopher Hitchens ne è un esempio. Con aperta modestia, ha affermato la sua disponibilità a rimettersi al giudizio degli «scienziati più intelligenti» del mondo su qualunque materia più impegnativa del conteggio delle dita. Se gli scienziati avessero confermato che un tipo di lievito aveva favorito l'invasione dell'Iraq, Hitchens avrebbe indubbiamente sviluppato un maggiore rispetto per il lievito. Lui è profondamente persuaso che la «religione avvelena ogni cosa». Il suo libro è intitolato Dio non è grande. Come la religione avvelena ogni cosa, e nelle sue pagine è riuscito a esprimere il suo disprezzo per il pensiero religioso tramite ipotesi che esibiscono un grado di elusività decisamente orientale.

Non facciamo affidamento solamente sulla scienza e sulla ragione perché queste sono fattori necessari piuttosto che sufficienti, ma diffidiamo di qualunque cosa contraddica la scienza o offenda la ragione.

Se Hitchens non è preparato a fare «affidamento solamente sulla scienza e sulla ragione», allora perché, ci si potrebbe chiedere, dovrebbero farlo gli altri? E se la scienza e la ragione sono «fattori necessari piuttosto che sufficienti», allora chi può dire se fattori sia necessari che sufficienti non possano invece portare un uomo fino al ciglio della Fede?

Immagino che sia proprio attraverso queste domande che un giorno il leone potrà giacere accanto all'agnello, una circostanza che, con giustificabile orgoglio, Hitchens potrebbe affermare di aver previsto.

Ciò che ho detto rappresenta forse qualcosa di più che un'altra sciocca voga intellettuale, epigona del marxismo accademico, del femminismo o di altre dottrine di pace multiculturale?

Non nel mondo in cui le credenze religiose traboccano di azione. Per gli islamici radicali «la spada è più eloquente della parola», come il poeta arabo Abu Tammam scrisse con minacciosa autorità circa otto secoli fa.

L'avvento dell'ateismo militante costituisce una reazione - un'impressionante ma naturale reazione - alla violenza del mondo islamico.

Ma la fioritura dell'ateismo comporta più dell'ateismo in sé e per sé. L'ateismo è lo schwerpunkt, come i teorici militari tedeschi erano soliti dire con soddisfazione, ovvero il luogo dove viene concentrata e applicata la forza; e ciò che si cela dietro di esso è un sistema dottrinale, un modo di osservare il mondo e quindi un'ideologia. È un'ideologia senza un centro ben definito e con dei confini estremamente indistinti. Ciò importa poco o nulla ai fini della propaganda.

La scienza come istituzione è unificata dal minimo comun denominatore della Fede, ossia dalla convinzione che la scienza sia un'ottima cosa.

È curioso che, per quanto la scienza possa essere un'ottima cosa, i membri della comunità scientifica rimangano spesso sconcertati dalla scoperta di non essere poi così amati dal pubblico. In effetti, molti li considerano ipocriti, vanitosi, politicamente immaturi e arroganti. Quest'ultimo è visto come un epiteto particolarmente iniquo. «Contrariamente a quello che molti anti-intellettuali sostengono», ha scritto il biologo Massimo Pagliucci, la scienza è «una disciplina molto più umile di qualunque religione o altra ideologia». Eppure, malgrado l'eccezionale umiltà della comunità scientifica, gli anti-intellettuali continuano a nutrire i loro arcigni sospetti.

Difficilmente gli scienziati ricevono un aiuto quando uno dei loro campioni si immerge nel suo stesso entusiasmo emolliente.

Richard Dawkins racconta la storia del suo professore di Zoologia a Oxford, un uomo che «per anni aveva ferventemente creduto che l'apparato del Golgi non fosse reale». Quando, durante la conferenza di un professore americano, si rese conto che il suo punto di vista era sbagliato, «arrivò a lunghi passi vicino la cattedra, strinse la mano del professore americano e gli disse con passione: "Mio caro collega, desidero ringraziarla. Sono stato in errore per più di quindici anni"». Dawkins dichiara che questa storia ha ancora la capacità di fargli «venire un groppo in gola».

Be', non dev'essere stato un groppo molto grande. Non è mai stata raccontata una storia simile riguardo Richard Dawkins. Anzi, è vero il contrario. Dawkins è pronto a reagire alle critiche tanto quanto un buco nero nello spazio. «È assolutamente certo» ha osservato «che se incontrate qualcuno che sostiene di non credere all'evoluzione, quell'individuo è ignorante, stupido o non sano di mente». Il tono è tipico.

Peter Atkins è un professore di chimica fisica all'Università di Oxford, e anche lui è un fervente sostenitore dell'ateismo. In un saggio di denuncia non solo della teologia ma anche della poesia e della filosofia, sostiene che gli scienziati «sono le vette della conoscenza, i fari della razionalità e individui intellettualmente onesti». Va da sé, aggiunge Atkins, che «non c'è alcun motivo di supporre che la scienza non sia in grado di occuparsi di qualunque aspetto dell'esistenza». Dopotutto, la scienza è «l'apoteosi dell'intelletto e il coronamento del Rinascimento».

Queste dichiarazioni piuttosto comiche potrebbero essere riassunte dall'osservazione che Atkins è persuaso non solo che la scienza sia un'ottima cosa, ma anche che non ci sia nient'altro di buono al mondo.

Sin da quando la grande rivoluzione scientifica venne avviata da Giovanni Keplero, Galileo Galilei e Isaac Newton, è emerso il luogo comune secondo cui più cose la scienza ci insegna sul mondo naturale, meno importante diventa il ruolo svolto dagli esseri umani nel grande schema delle cose.

«Le osservazioni astronomiche continuano a dimostrare» afferma Victor Stenger «che la Terra non è più rilevante di un singolo granello di sabbia su una vasta spiaggia».

In realtà, quello che le osservazioni astronomiche potrebbero aver dimostrato è che la Terra non è da considerarsi più diversa o variegata di quanto lo risulterebbe un singolo granello di sabbia su una vasta spiaggia rispetto agli altri. La rilevanza è, ovviamente, differente.

Ciononostante, la deduzione è chiara: ciò che vale per la Terra vale anche per il genere umano. Ossia, gli esseri umani contano poco o nulla, e gli scienziati come Stenger non sono disposti nemmeno a prenderli in considerazione.

Come ha sostenuto lo scrittore scientifico Tom Bethell, è «un articolo della nostra fede secolare che non c'è nulla di eccezionale riguardo la vita umana».

Di conseguenza, la tesi secondo cui non siamo altro che dei veicoli per numerosi «geni egoisti» è entrata a far parte del borbottio scimmiesco della vita accademica dove, assieme al materialismo e al relativismo morale, essa appare ora tanto evidente quanto la legge della discriminazione costruttiva.

Per chiunque si sia goduto lo spettacolo di sciami di viscidi insetti che si trascinano a fatica lungo le tenure-track ad Harvard o a Stanford, l'idea che tutti noi siamo solo delle «macchine di sopravvivenza» sembra insolitamente in conflitto con la correlativa dottrina della sopravvivenza del più forte.

Questa non sarebbe la prima volta che un sistema ideologico in conflitto con i fatti ritiene prudente rimettersi a se stesso. E con risultati prevedibilmente incoerenti.

Dopo aver messo a confronto più di duemila campioni di DNA, un genetista molecolare americano, Dean Hamer, è giunto alla conclusione che la capacità di una persona di credere in Dio è associata alla sua chimica cerebrale. Allora mi chiedo, perché non alla sua urina? Forse non è inopportuno osservare che il dott. Hamer ha fatto la stessa dichiarazione riguardo l'omosessualità, e se si è astenuto dal sostenere che la capacità di una persona di credere nella genetica molecolare è associata alla chimica cerebrale, lo si deve, senza alcun dubbio, a una prudente consapevolezza che una volta aperta quella porta, solo Dio sa come e quando qualcuno la richiuderà sbattendola.

Né la credibilità scientifica né il sano buonsenso sono messi in discussione in nessuna di queste dichiarazioni. Sono semplicemente assurde. Sono comprese come assurde. E, per di più, viene richiesto l'assenso proprio perché sono assurde.

«Ci schieriamo dalla parte della scienza malgrado la palese assurdità di alcuni dei suoi costrutti» ha commentato serenamente il genetista Richard Lewontin nella The New York Review of Books, «malgrado il suo fallimento nel mantenere molte delle sue stravaganti promesse di salute e vita, e malgrado la tolleranza della comunità scientifica nei confronti di storie non comprovate».

Perché mai un uomo o una donna avveduti dovrebbero prendere le parti della scienza, o di qualunque altra cosa, date queste circostanze? Perché, spiega Lewontin, «non possiamo permetterci che un Piede Divino entri nella porta».

Se siamo obbligati ad accettare qualunque assurdità per paura di un Piede Divino, vi immaginate quale sforzo prodigioso sarebbe necessario se il resto del Busto Divino rimanesse incastrato nel vano e richiedesse, con giustificata irritazione, di essere lasciato entrare?

Se non altro, l'attacco al pensiero religioso tradizionale segna l'odierno consolidamento della scienza come l'unico sistema di credenze in cui gli uomini e le donne razionali potrebbero trovare la loro fede, se non proprio la Fede, certamente la loro devozione.

Dalla cosmologia alla biologia, le narrative scientifiche sono diventate le narrative. Queste narrative sono immensamente seducenti, così tanto che per riuscire a guardarle con occhi innocenti c'è bisogno di compiere un'azione molto ponderata. E come ogni altra chiesa militante, anche questa pone una richiesta prima di tutte le altre: «Tu non avrai altri Dèi all'infuori di Me».

È proprio questo aspetto a essere una novità molto importante.

Per continuare a leggere, acquista il libro