L’Italia che cambia per cambiare il pianeta

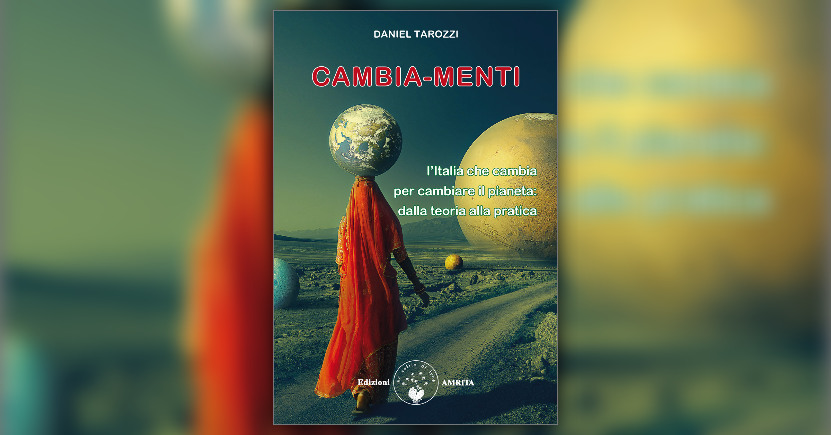

Leggi un estratto da "Cambia-menti" di Daniel Tarozzi

In questo libro non posso, per ovvi motivi di spazio, descrivere nuovamente le esperienze che ho incontrato in questi anni, né spiegare le centinaia di prassi concrete di cambiamento che ho visto mettere in atto.

Su questi aspetti ho scritto altri tre libri, realizzato alcuni documentari e soprattutto creato – con un gruppo di colleghe e colleghi – un progetto di narrazione permanente di questi mondi, italiachecambia.org.

Un mondo nuovo sta per giungere nelle vostre vite. Provare per credere!

Cambiamenti. Veri, presunti, desiderati, constatati (perché questo libro)

La parola “cambiamento” è una delle più utilizzate negli ultimi anni in Italia. Le persone vogliono cambiare vita, i pubblicitari ci invitano a non cambiare canale, la moda ci esorta a cambiare look; persino i politici ne parlano costantemente e qualcuno ci ha intitolato un governo: il governo del cambiamento.

Questa parola, inoltre, è spesso utilizzata per indicare un processo inevitabilmente positivo e auspicato, ma – ovviamente – un cambiamento non è positivo di per sé e anzi può essere anche deleterio o drammatico. Eppure, tutti dichiarano che vogliono cambiare (vita, lavoro, fidanzato, situazione economica, luogo di residenza), ma solo alcuni si attivano davvero per realizzarlo. Questo perché il cambiamento fa paura. Dobbiamo sfidare le nostre zone di comfort, uscire dalla lamentela continua, assumerci la responsabilità della nostra vita smettendo di delegare ma soprattutto affrontare la più grande delle nostre paure, quella che il cambiamento si realizzi davvero.

Ed ecco che ogni giorno non è quello giusto per dedicarci a ciò che davvero ci promettiamo di desiderare. C’è sempre una data futura per il nostro desiderio più grande. Molti la rimandano all’estate: «Da settembre farò questo e quello». Altri a Capodanno, nei propositi per l’anno nuovo. Altri ancora affrontano il futuro a breve termine ripromettendosi che da lunedì si metteranno a dieta ma oggi no, oggi si va al fast food.

E poi ci sono quelli, tanti, che inconsciamente, citando Giorgio Gaber, affermano: «Oggi no, domani forse, ma dopo domani…». E ancora chi, spostandosi di genere musicale, sussurra esausto un «oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento» di vascorossiana memoria.

Nulla di male. Se c’è una cosa che ho imparato in questi anni è non giudicare. O meglio: ho imparato che voglio provare a non giudicare. Non intendo stare qui a criticare chi non cambia vita o non cambia il mondo. Voglio però provare a dare il mio umile contributo a quelli che, nonostante tutto, un cambiamento lo desiderano davvero ma sono convinti di non poterlo realizzare per una serie di motivi.

Sento di poterlo fare perché in nove anni di incontri ho potuto osservare da vicino centinaia di persone che hanno realizzato progetti e sogni apparentemente impossibili e lo hanno fatto nei settori più disparati. Ho quindi stilato una lista delle paure e dei blocchi più frequenti che si presentano di fronte a una persona che vuole cambiare qualche aspetto della propria vita e le più frequenti soluzioni adottate nelle diverse regioni e nei diversi contesti economici e culturali italiani. Affronterò con voi il cambiamento personale e quello collettivo e lo farò con tutta la passione, la gioia, la malinconia e la rabbia che ho in corpo. questo libro non è basato sulla legge dell’attrazione

Se oggi entrate in una libreria o – più probabilmente – in un autogrill o sulla home page di qualche e-commerce, vi salterà subito all’occhio come tra i saggi più venduti ce ne sia qualcuno sulle sette mosse per cambiare vita, diventare ricchi, ottenere donne bellissime, ville in Sardegna nonché l’esenzione dal canone.

Il tutto senza sforzo o quasi. Basta leggere un libro o seguire un corso in due week-end e tutti i cambiamenti desiderati piomberanno nella nostra vita. C’è chi ha scoperto “il segreto”, chi è bravissimo a “surfare” tra le dimensioni parallele, chi “attrae” tutto ciò che desidera.

Ecco, il libro non parla di questo. Non perché contenuti di questo tipo siano necessariamente fuorvianti, ma perché più semplicemente non vuole inserirsi in quel filone. Io non ho bacchette magiche e non conosco con certezza risposte, ho però molte domande.

Quel che posso fare, come giornalista, è testimoniare che ci sono migliaia di persone che ogni giorno cambiano davvero la propria vita e il mondo. Posso testimoniare che l’umanità – e più in particolare gli italiani – è migliore di quanto noi pensiamo.

Posso testimoniare che l’immaginario promosso e costruito dai mass media è davvero deleterio e che, invece, realizzare i propri progetti è davvero possibile. Questo non significa che chi realizza i propri sogni non abbia difficoltà, delusioni, dolori, sconfitte.

Né significa che queste persone siano più sagge e illuminate di altre. Ma almeno una cosa la posso dire: le persone che ho incontrato hanno scelto di vivere, di mettersi in gioco, di non aspettare in eterno che qualcun altro agisca per loro. E molto spesso, in un modo o nell’altro, ce l’hanno fatta.

Volevo dire che...

«L’erba voglio non cresce nemmeno nel giardino del Re» mi diceva mio nonno quando ero bambino. E lo diceva per amore. Si era convinto, come milioni di noi, che dire «voglio» fosse sintomo di arroganza. Ed ecco che – quando va bene – cresciamo dicendo: «vorrei» ma più spesso «volevo».

«Volevo dire che». «Volevo chiederti».

«Voglio» è quasi tabù. Affermare la propria volontà sembra essere diventato un atto di arroganza, da evitare.

Ed ecco che molti anni dopo mio padre, al mio ennesimo «volevo», mi chiede: «Quando?» E io: «In che senso?». «Quando “volevi” dirmelo?» «Adesso!» «E allora perché parli al passato?»

Bella domanda. Già, perché? Perché ci sminuiamo così? Perché diciamo che sognare è da bambini? Che la vita è dura? Che piangere è da femminucce? Che essere buoni è retorico? E cosa comportano, nella nostra psiche, tutte queste affermazioni?

Come posso realizzare un cambiamento se stento persino ad affermarlo? Provate, proviamo.

Io voglio dire che. Io voglio chiederti qualcosa. Io voglio cambiare vita. Voglio cambiare il mondo. Voglio cambiare me stesso.

I bambini “protetti”

«Non uscire, è pericoloso». «Non correre se no cadi!». «Non parlare con gli sconosciuti!». «Non andare in mare che ci sono le onde». «Non prendere freddo che ti ammali». «Non arrampicarti su quell’albero». «Non camminare su quel sentiero».

A forza di negare esperienze in nome della sicurezza finiremo per rinchiudere i nostri figli in una stanza imbottita 24 ore su 24 per poi lamentarci se passano troppo tempo su qualche social network.

Ma, come ricorda sempre il mio amico “educattore” Michele Dotti, se i bambini sono liberi di esprimersi in gruppo all’aperto il cellulare non ricordano di averlo. E in effetti io stesso ho visto una madre richiamare il bambino che non voleva uscire dal mare, dicendogli: «Smetti di giocare in spiaggia. Andiamo a casa così puoi usare la PlayStation!». Ecco, noi facciamo lo stesso con i nostri sogni…

«Non ti licenziare, se no poi non trovi lavoro». «Non lasciare la città, in campagna la vita è dura». «Non andare in città che è pericoloso». «Non provare a cambiare il mondo, è da sciocchi».

E per non rischiare di soffrire, di incontrare imprevisti, di sbucciarci le ginocchia, rimaniamo nella nostra stanza con le pareti imbottite… Anche quando la porta è spalancata e fuori c’è il sole.

Un’altra Italia, un altro popolo

Non so in che momento mi sia giunta la consapevolezza di uno strano paradosso. A un certo punto era chiara in me, come se ci fosse sempre stata. Eppure so che una volta non la pensavo così. Sto parlando dello straordinario luogo comune che affligge il popolo di cui faccio parte: gli italiani.

Ci avete mai fatto caso? Siamo uno dei pochi popoli (forse l’unico) che usa con imbarazzo il termine che indica l’appartenenza al proprio Paese di origine: l’essere italiano, infatti, suona spesso come un insulto. Quando, ad esempio, qualcuno per strada compie un gesto incivile, immancabilmente qualcun altro commenta:

«Eccolo, il solito italiano!». Quando un treno arriva in ritardo c’è sempre un passeggero cinico che afferma: «Eh, cosa ci volete fare, siamo in Italia». Come se essere italiano fosse sinonimo di ladro, corrotto, arrogante, maschilista, sciatto, sporco e così via.

Eppure, quando qualcuno di noi si accalora criticando genericamente “gli italiani” in genere non include se stesso, e forse nemmeno la propria famiglia e i propri amici, nella stessa categoria di appartenenza.

Cioè, gli italiani sono questo e quello, ma “io no”. Un bel giorno ho cominciato a chiedermi: “E se quegli ‘io no’ fossero tanti?”. Cosa ci ha portato a credere di essere eccezioni in un Paese dominato da imbecilli? Non è forse vero che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce? E che per ogni incivile che passa con il rosso milioni si fermano? Perché usiamo il termine “italiano” per definirne sempre la parte peggiore?

E, soprattutto, che effetto ha questo sulla nostra percezione del reale?

Dopo anni di incontri e vagabondaggi nel nostro Paese, non credo più a questa generalizzazione. Non nego assolutamente che una parte importante del Paese sia composta da italiani squallidi ma so per certo che un’altra parte, altrettanto importante, è rappresentata da quelli che non si riconoscono in questo stereotipo. E sto parlando di milioni di persone.

Otto milioni di italiani, secondo le stime più pessimistiche, già oggi viaggiano, mangiano, comprano, educano i figli in modi diversi da quelli cosiddetti mainstream. O quantomeno vorrebbero farlo. Otto milioni di persone su cinquanta milioni di maggiorenni.

Circa il 12 % degli italiani sono pronti a un cambiamento sistemico, a livello individuale e collettivo.

Di questi, solo una piccola parte è consapevole dello straordinario potere che la singola persona può esercitare nel suo agire quotidiano. La maggior parte di loro, inoltre, è convinta di essere sola, strana, isolata, circondata da un mondo fatto di mediocrità, squallore e corruzione. Ma la verità, per una volta, è infinitamente migliore della sua rappresentazione mediatica.

Otto milioni di persone sono una fetta di mercato importantissima per chi investe – davvero – nella sostenibilità. Otto milioni di persone sono una rete di persone diffusissima per chi decide di lavorare nel sociale o a favore dell’ambiente. E stiamo parlando di stime pessimistiche e di persone consapevoli.

L’esperienza di questi anni mi ha insegnato che i progetti migliori, quelli che funzionano, lo fanno grazie alla rete di consumatori e/o cittadini che “premiano” la scelta o l’iniziativa in questione.

Ed è un’Italia trasversale, che tocca tutti i campi:

- il mondo delle imprese, rappresentato da aziende virtuose, esperienze di workers buyout, reti di economia per il bene comune, cooperative (veramente) sociali, B Corp, e così via;

- il mondo della scuola, con insegnanti, presidi e genitori che affrontano il fallimento del modello attuale dentro e fuori la scuola pubblica;

- associazioni, gruppi e individui che ottengono risultati straordinari nelle periferie difficili, nell’integrazione degli immigrati e dei disabili e così via;

- giovani che tornano a coltivare la terra o avviano fab lab e laboratori digitali;

- cittadini che rompono i muri della diffidenza creando laboratori di progettazione partecipata o cittadinanza attiva e potremmo continuare così per intere pagine.

Un’Italia frammentata, bio-differente, contraddittoria, a volte sofferente, ma tangibile e reale di cui possiamo scegliere di fare parte oggi e sempre. Io lo voglio!

Qualche numero

Abbiamo parlato di stime (otto milioni di italiani consapevoli secondo la più pessimistica). Diamo qualche altro numero.

In Italia ci sono circa quattro milioni e mezzo di volontari. I giovani che tornano a popolare le campagne e il recupero dei borghi abbandonati sono in costante crescita. Mentre l’agricoltura chimica soffre, il mondo del biologico e dell’agricoltura naturale va a gonfie vele. L’Italia è tra i primi Paesi al mondo – dopo l’India – per percentuale di vegetariani (circa l’8%).

Io, solo nel mio primo viaggio in camper durato sette mesi e sette giorni, ho incontrato circa 450 progetti di cambiamento concreto in atto. Da allora sono passati nove anni e io ne ho incontrati e censiti oltre 3.000. Oggi nel nostro gruppo ci sono 13 giornalisti che cercano costantemente di raccontare questa Italia che Cambia, eppure siamo consapevoli di aver appena scalfito la punta dell’iceberg di questo straordinario pezzo di Paese.

Nel 2019 abbiamo ricontattato tutti i progetti inseriti nella nostra mappa (in quel momento erano circa 1.800). Il dato che più ci ha sorpreso è stata la longevità di queste iniziative. Delle 450 incontrate nel mio primo viaggio solo una manciata si era arenata e quasi sempre per motivi personali (liti tra i soci, scelte personali) o per lutti. Il 95% dei progetti non solo era sopravvissuto ma era addirittura cresciuto in questi anni di crisi, ottenendo successi nel sociale, nel mondo agricolo e ambientale e – quando portati avanti da imprenditori – ottenendo persino un aumento di occupati e di fatturati.

Mentre un’Italia languisce nella crisi, quindi, ce n’è un’altra che, pur se tra mille difficoltà, funziona e sposa sostenibilità ambientale, sociale e umana con risultati economici e crescita occupazionale.

E con la pandemia mondiale e i vari lockdown ancora una volta questi mondi hanno dimostrato una resilienza incredibile! Durante il 2020 e il 2021, infatti, molte di queste iniziative si sono dimostrate fondamentali per aiutare chi incontrava problemi economici o sociali. Molte start-up o progetti innovativi hanno avuto la capacità di innovarsi e stare al passo con i tempi.

Molti insegnanti non si sono arresi in modo passivo alla didattica a distanza ma hanno cercato in tutti i modi di attutire il disagio a cui sono andati incontro i/le giovani. E così in ogni ambito. il cambiamento personale e collettivo:

Principali paure e soluzioni

Nelle prossime pagine affronteremo il cambiamento (positivo) personale e collettivo, soffermandoci sulle paure ricorrenti e sulle principali soluzioni adottate dalle persone incontrate in nove anni in giro per il Paese.

Ogni generalizzazione è inevitabilmente parziale ma posso affermare con una certa serenità che ci sono alcune costanti sia da un lato che dall’altro.

Negli ultimi anni, infatti, abbiamo affiancato al lavoro di ricerca giornalistica una serie di incontri con decine di persone interessate a cambiare se stesse e/o il mondo. Abbiamo ascoltato i loro dubbi e le loro paure ricorrenti e li abbiamo confrontati con quanto emerso parlando con chi ce l’aveva fatta.

Vi proponiamo qui di seguito quanto è emerso.