L'arte di segnare il territorio

Pubblicato

4 anni fa

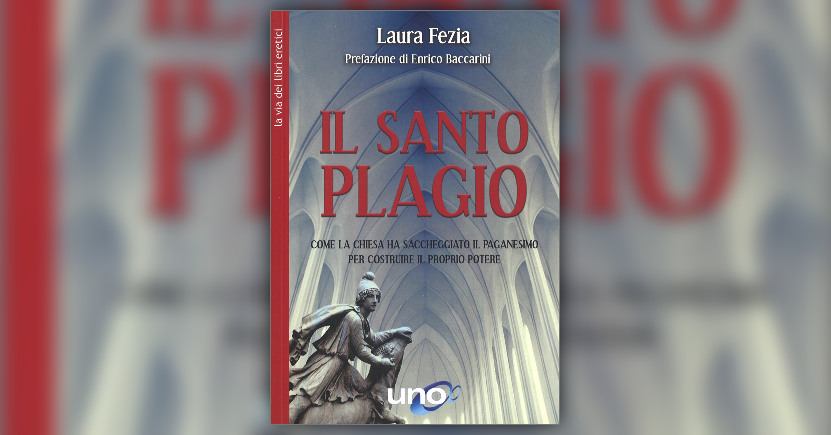

Leggi un estratto da "Il Santo Plagio" di Laura Fezia per scoprire come la Chiesa ha saccheggiato il paganesimo per costruire il proprio potere

Lo scopo della pubblicità è quello di vendere un prodotto o un servizio.

Per realizzarlo, è necessario che il messaggio sia ripetuto frequentemente (e spesso ossessivamente) attraverso ogni canale disponibile (tv, radio, quotidiani, periodici, affissioni, volantinaggio) e contenga elementi tali (immagini, musiche, parole, slogan, concetti) da colpire il pubblico e sbaragliare la concorrenza.

Esiste, poi, la pubblicità occulta, detta anche subliminale, fatta di immagini rapidissime, di musiche di sottofondo, di parole accennate, di slogan suggestivi che diventano modi di dire, di concetti dai contenuti emozionali, di consigli per gli acquisti travestiti da articoli genericamente informativi, apparentemente svincolati da un prodotto, ma il cui scopo è quello di richiamarlo nell'inconscio del consumatore e influenzarne il comportamento.

Nessun prodotto avrebbe vita lunga se la pubblicità non segnasse regolarmente il territorio con i suoi variegati messaggi, esattamente come fanno gli animali per garantirsi il controllo e il potere sui loro spazi vitali.

A partire dal IV secolo, la Chiesa cristiana si comportò nello stesso modo.

Stai leggendo un estratto da:

Ormai libera, senza più la necessità di nascondersi per celebrare i propri riti, uscì finalmente allo scoperto e con la complicità di Costantino, la cui madre si stava dando da fare in Terra Santa per scovare le reliquie della Passione, già subito dopo l'editto di Milano iniziò a erigere templi. Tra il 313 e il 319 furono innalzati i cantieri per la costruzione di quelle che sarebbero diventate tra le più celebri basiliche di Roma e in particolare di San Pietro.

Fu in quel momento che iniziò una delle tante leggende spacciate per verità, quella del ritrovamento dei resti mortali dell'apostolo, una storia confusa e contraddittoria, completamente affidata all'agiografìa, la cui attendibilità è pari a zero.

Nessun documento storico attesta la presenza di Pietro a Roma: la vicenda della sua crocifissione a testa in giù è riferita da autori di parte, quali l'immancabile Eusebio di Cesarea, Tertulliano, Origene e san Girolamo, il quale, nel suo De viris illustribus, scritto alla fine del IV secolo, afferma: «[Pietro] si spostò a Roma nel secondo anno di Claudio per spodestare Simon Mago e vi mantenne il seggio sacerdotale per venticinque anni fino all'ultimo, ovvero il quattordicesimo anno di Nerone».

Nessuno può confermare se ciò risponda a verità, non esistono prove della presenza dell'apostolo nell'Urbe, ma se anche Pietro si fosse recato a Roma non lo avrebbe certamente fatto per predicare la parola del Cristo paolino, come Hollywood ha illustrato, poiché - eventualmente - non fu discepolo del Gesù evangelico, ma del rabbi Yehoshua, lontano anni luce dalla figura costruita da Paolo e in seguito ripresa da Marco, Luca, Matteo e Giovanni.

Le sue spoglie, sempre secondo varie leggende prive di documentazione, vissero alterne vicende, finché furono traslate sul colle Vaticano, nella vasta necropoli costruita ai margini del circo di Caligola (poi divenuto di Nerone), dove Costantino le avrebbe trovate.

Ciò che restava della necropoli emerse dal terreno allorché Pio XII ordinò il restauro delle grotte vaticane, che da alcuni secoli ospitavano le sepolture dei papi, per sistemare degnamente le spoglie del suo predecessore Pio XI. Il lavoro fu affidato a eminenti esperti (tra i quali i gesuiti Antonio Ferrua ed Engelbert Kirschbaum), sotto la direzione di monsignor Ludwig Kaas, all'epoca segretario della Fabbrica di San Pietro.

Dagli scavi emersero le vestigia di un'antica necropoli e in particolare, in un piccolo campo ricco di tombe interrate, fu rinvenuto un muro dipinto in rosso databile al II secolo, che recava un graffito confuso, ormai completamente illeggibile. Ciò nonostante, si gridò al miracoloso ritrovamento delle reliquie di quello che - arbitrariamente - era considerato il primo papa, ma la delusione dovette essere cocente quando ricerche successive chiarirono che la tomba era risultata priva di resti umani e sull'argomento cadde un imbarazzato silenzio.

I preziosi reperti (di cui si ignora la provenienza dal momento che il loculo era stato ritrovato vuoto), chiusi in una semplice cassetta, saltarono curiosamente fuori a distanza di anni da un magazzino della Fabbrica di San Pietro grazie alle ricerche della storica ed epigrafista di provata fede cattolica Margherita Guarducci, seccamente contestata da padre Antonio Ferrua, che ricordava bene i particolari di un lavoro cui aveva attivamente partecipato. La notizia, però, era troppo appetitosa per poter essere archiviata e le polemiche vennero messe a tacere da Paolo VI, che sposò la tesi della Guarducci.

I resti conservati nella misteriosa cassetta furono sottoposti ad analisi, dalle quali risultò che appartenevano a un uomo robusto, della probabile età di sessanta/settant'anni, il cui corpo, prima dell'inumazione, era stato avvolto in un drappo porpora intessuto d'oro. Insomma: si trattava certamente delle ossa di un anziano benestante del I o II secolo, ma nulla più.

Margherita Guarducci, però, rispolverò la questione di quel graffito incompleto inciso sul muro rosso, lo completò a modo suo e concluse che la scritta recitava, "forse": «Petros eni» (Pietro è qui). Ciò consentì a Paolo VI di dichiarare candidamente, durante l'udienza generale del 26 giugno 1968, che la tomba di Pietro era stata ufficialmente ritrovata.

Si trattò di un colpo grosso, perché finalmente santaromanachiesa potè sventolare le prove inoppugnabili del proprio primato fondato sulla successione apostolica, una questione che si trascinava tra innumerevoli polemiche da oltre un millennio e fino a quel momento aveva appoggiato le proprie traballanti basi sulla (falsa) Donazione di Costantino: il fatto che Pietro avesse scelto Roma, vi fosse stato martirizzato e l'Urbe conservasse i suoi resti, tappava la bocca a chiunque ancora ardisse mettere in dubbio che la Chiesa cattolica fosse l'unica custode della parola di Cristo.

Insomma, a Paolo VI fu servita su un piatto d'argento la possibilità di sostituire un falso con un altro e certamente non se la lasciò sfuggire: così ancora oggi milioni di fedeli - sapientemente educati al redditizio culto delle reliquie, di cui parlerò in un prossimo capitolo - vanno a rendere omaggio alle spoglie di quell'anziano, anonimo benestante del I/II secolo, che "forse" si chiamava Petros e magari era un greco convertito al cristianesimo.

Dopo l'editto di Milano e il concilio di Nicea, però, nonostante le aperture di Costantino gli altri culti resistettero e non fu possibile abbattere i templi pagani con disinvoltura.

Ma con l'avvento di Teodosio e l'editto di Tessalonica, tutto cambiò: ogni forma di paganesimo fu messa fuori legge e cancellarla divenne non solo legale, ma addirittura meritorio.

Cambiamenti così radicali, tuttavia, non avvengono da un giorno all'altro: se poteva essere facile distruggere a picconate i templi degli dèi, non lo fu altrettanto modificare la mentalità del popolo, abituato a contare su un nutrito pantheon ed erede di tradizioni ben più antiche del cristianesimo. Iniziò, allora, un'astuta opera di sostituzione e il termine "santo" cambiò di significato.

Nell'ebraismo non esistevano santi come siamo stati abituati a concepirli oggi: nell'Antico Testamento era così definito Yahweh e tutto ciò che lo riguardava strettamente (luoghi da lui frequentati, oggetti e veicoli da lui utilizzati), gli uomini che seguivano la sua Legge venivano definiti "giusti"; per Paolo, invece, erano "santi" tutti coloro che acquistavano il suo prodotto a scatola chiusa.

Durante il I e il II secolo iniziarono a essere considerati venerabili alcuni personaggi particolari, come, per esempio, i primi martiri, cui si aggiunsero, nel tempo, altre pietre miliari quali gli apostoli e gli evangelisti.

Dopo il 380, però, la Chiesa cristiana si dovette ingegnate a fabbricare stuoli di santi con cui sostituire gli dèi senza destabilizzare il popolo e il concetto cambiò, perse il significato etimologico di "separato" e divenne quello di cui ancora oggi la Chiesa si avvale:

«Santo è colui che sull'esempio di Gesù Cristo, animato dall'amore, vive e muore in grazia di Dio; in senso particolare è colui che in vita si è distinto per l'esercizio delle virtù cristiane in forma eroica o per aver dato la vita a causa della fede».

Per ciò che riguarda i santi inventati, ossia personaggi mai esistiti elevati alla Gloria degli altari, si potrebbe riempire un'enciclopedia: farò solo pochi esempi.

È il caso di tutte le cosiddette martiri cristiane che sarebbero morte per difendere fede e purezza ai tempi delle persecuzioni: le loro storie sono del tutto simili, narrano in vario modo di avvenenti fanciulle che essendosi consacrate a Cristo rifiutarono le avances di esecrabili uomini pagani, i quali, per vendicarsi, o le trucidarono direttamente o le denunciarono come cristiane condannandole al martirio; qualche nome tra i tanti: Agata, Lucia, Giuliana, Barbara, Filomena.

La schiera di santi inventati è folta anche sul fronte maschile e l'esempio più clamoroso riguarda i presunti martiri della Legione tebea (o tebana), così descritti dal Martirologio romano: «Nell'antica Agauno nella regione del Vallese, nel territorio dell'odierna Svizzera, santi martiri Maurizio, Esuperio, Candido, soldati, che, come riferisce sant'Eucherio di Lione, furono uccisi per Cristo sotto l'imperatore Massimiano, adornando la Chiesa, insieme ai compagni della Legione Tebea e al veterano Vittore, con la loro gloriosa passione».

Nessun documento storico attesta l'esistenza di tale legione, ciò nonostante, in molte località europee si venerano santi che sarebbero appartenuti a questa formazione militare.

A Torino ne vengono ricordati tre, Avventore, Solutore e Ottavio, cui è stato riservato un culto fin dai tempi del vescovo Massimo (poi diventato san Massimo, iniziatore della diocesi cittadina nel IV/V secolo e furibondo iconoclasta di ogni forma di paganesimo, di cui parlerò ancora in seguito) e dedicata la chiesa dei Santi Martiri nell'attuale via Garibaldi, quella che un tempo era il Decumano massimo di Augusta Taurinorum; sempre a Torino ebbe fortuna anche Maurizio, presunto capo della Legione tebea, ma ciò accadde nel 1434, quando Amedeo VIII di Savoia - prima di diventare antipapa - diede vita a un Ordine che sarebbe diventato di fondamentale importanza per la città, la Militia Sancti Mauritii, meglio nota come Ordine Mauriziano, ispirata a un presunto martire della Legione tebea sfuggito, non si sa come, all'attenzione del vescovo Massimo un millennio prima.

Allorché il culto dei santi iniziò a diffondersi, sorse, tuttavia, un problema: le modalità con cui il popolo pretendeva di rivolgersi ai nuovi "dèi" continuavano a essere quelle cui era abituato, comprendeva non solo i templi, ma anche statue e immagini, che la Chiesa cristiana si vide obbligata a produrre per il pieno successo della propria campagna pubblicitaria.

Così facendo, però, andò a schiantarsi contro un grosso ostacolo: «Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che é quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai» (Es 20, 4-5). E dal momento che Yahweh aveva aggiunto: «Perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandi» (Es 20, 5-6) riteneva fosse più prudente non metterlo alla prova dato il caratterino irascibile dimostrato dal personaggio nell'Antico Testamento.

Alla fine, prevalsero quei sentimenti cui pochi esseri umani che si trovino improvvisamente in una posizione di comando sanno resistere, la sete di potere e l'avidità e iniziò la produzione di gadget cristiani con cui sostituire statue e icone pagane.

Questo nuovo corso non piacque a tutti e portò a minacce di faide e scissioni nel già sufficientemente tormentato mondo cristiano, dove prima del 325 esistevano dalle cinquanta alle ottanta correnti, ognuna portatrice dei propri vangeli e di proprie verità.

Coloro che osteggiavano il culto delle immagini sacre temevano un ritorno all'idolatria pagana, ignorando come questo fosse proprio lo scopo della Chiesa cristiana: sostituire una radicata tradizione con un'altra simile, così da abituare lentamente il popolo a immagini e riti diversi, ma senza modificarne troppo le abitudini e fidelizzarlo senza fargli rimpiangere i vecchi dèi. E infatti così accadde.

La diatriba sulle immagini sacre durò a lungo e provocò perfino spargimenti di sangue: fu necessario un secondo concilio di Nicea, convocato nel 787 dall'imperatrice d'Oriente Irene Sarantapechiana dietro sollecitazione di papa Adriano I, per giungere a una conclusione che mettesse d'accordo il diavolo con l'acqua santa. I padri conciliaristi si produssero in uno dei tanti capolavori di equilibrismo clericale, stabilendo la differenza tra "adorazione" - da riservare solo a Dio - e "venerazione" da rivolgere alle rappresentazioni dei santi.

Questo astuto distinguo è tutt'ora presente nel Catechismo della Chiesa cattolica: «L'onore tributato alle sacre immagini è una "venerazione rispettosa", non un'adorazione che conviene solo a Dio [...]. La superstizione è una deviazione del culto che rendiamo al vero Dio. [...] Ha la sua massima espressione nell'idolatria, come nelle varie forme di divinazione e di magia [...]. Il culto delle sacre immagini è fondato sul mistero dell'incarnazione del Verbo di Dio. Esso non è in opposizione al primo comandamento».

Oltre a chiese, cappelle, santini e paccottiglia varia, attualmente il gadget cattolico più diffuso è certamente il crocifisso; lo si trova ovunque, non solo a ornare lo specchietto retrovisore di innumerevoli auto, al collo di migliaia di individui di ogni età e ceto sociale, sulle pareti delle abitazioni private, ma anche in contesti pubblici dove la sua presenza non dovrebbe avere significato alcuno, in quanto privi di connotazioni religiose: negli uffici, nelle scuole statali, negli ospedali, nei tribunali e via discorrendo.

Ma quando la rappresentazione del supremo sacrificio di Cristo fece la sua comparsa e iniziò a essere un modo spiccio e poco oneroso per segnare il territorio?

Le prime rappresentazioni di un patibulum, formato da una trave orizzontale assicurata a una verticale infissa nel terreno comparvero proprio nel IV secolo, ma senza la raffigurazione dell'illustre condannato, che fu aggiunto solo all'inizio del V, quando il crocifisso con il Cristo, in precedenza raffigurato in altri modi, quali il pesce o l'agnello, iniziò a diventare il simbolo privilegiato della religione cristiana e a interessare massicciamente la produzione di arte sacra.

Sul portale della basilica di Santa Sabina, a Roma, sull'Aventino, si può vedere quello che forse è il primo (o uno dei primi) crocifissi completi, con tanto di condannato: secondo l'agiografia, la chiesa fu edificata nel V secolo (presumibilmente intorno al 432) sulla tomba di santa Sabina, una delle tante martiri la cui reale esistenza è controversa; guarda caso, proprio lì accanto sorgeva un tempio dedicato a Giunone.

Nel 692, fu la Chiesa d'Oriente - nel frattempo entrata in conflitto con quella d'Occidente per il primato - a sdoganare la venerazione della Santa Croce completa di figura fisica del Cristo e se Roma non digerì la convocazione del concilio indetto dall'imperatore Giustiniano II senza nemmeno avvisarla, non di meno accolse favorevolmente quella decisione.

Nacque, però, un'altra importante questione: come rappresentare Cristo? Chi propose di raffigurarlo nello splendore di un uomo che aveva vinto la morte (Christus Triumphans), chi nelle sembianze atroci della Passione (Christus Patiens).

Naturalmente vinse la seconda corrente, perché fin da allora la Chiesa comprese come fosse più redditizio propinare al gregge l'apoteosi della sofferenza. Da quel momento, quindi - salvo rare eccezioni - prese il via la produzione di crocifissi con l'immagine di un uomo dal viso segnato dai patimenti e il corpo più o meno contorto.

Grazie a una massiccia campagna pubblicitaria, quindi, la simbologia cristiana andò a sostituire quella pagana, segnando velocemente in tutto il territorio dell'Impero romano. Il popolo non se ne accorse o quanto meno accettò passivamente quelli che interpretò come nuovi dèi, cui continuò a dedicare culti in fondo simili a quelli precedenti, intrisi di superstizione e pensiero magico.

Cosa poteva importare all'uomo della strada dell'epoca di rivolgersi a una divinità oppure a un'altra? Entrambe promettevano grazie, garantivano protezione e salvezza, erano titolari di santuari dove recarsi per implorare ristoro, soluzioni e intercessioni, accettavano offerte con cui procurarsi la loro benevolenza, erano provviste di rappresentanti terreni, tutto sommato simili a quelli di prima.

La Chiesa cristiana, infatti, messe da parte le perplessità iniziali, fu così astuta da offrire via via alla massa esattamente ciò di cui questa aveva bisogno: una rasserenante risposta alle proprie paure, qualcuno cui rivolgersi nelle incertezze, un motivo che giustificasse il dolore e la sofferenza.

E poiché comprese come non per tutti fosse sufficiente la generica promessa di un premio nell'aldilà, scovò il modo di dotare il popolo di qualcosa cui era abituato come concreta rassicurazione della protezione divina: amuleti e talismani.

Per continuare a leggere, acquista il libro: