I principi e la sensibilità alla base delle correzioni yogiche

Pubblicato

4 anni fa

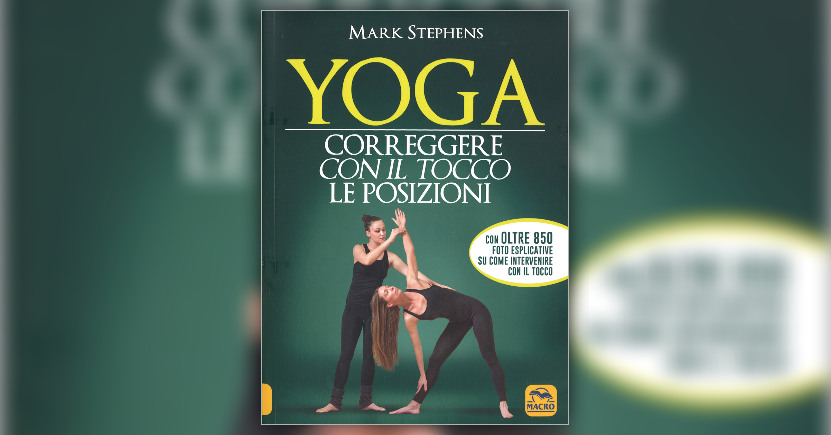

Leggi un estratto da "Yoga" di Mark Stephens e scopri come correggere con il tocco le posizioni

Le infinite possibilità di approfondire e raffinare la pratica sono parte della natura sublime dello yoga. Ricercando il confine tra lo sforzo e l’agio, esplorando l’equilibrio tra abbandono e controllo, e aprendosi alla comprensione e alla trasformazione di sé, si può procedere all’infinito lungo il cammino che conduce al risveglio, a una più chiara consapevolezza, a un benessere integrato e a una maggiore felicità.

Esiste una quantità pressoché infinita di stili e di approcci allo yoga, nonché visioni differenti su cosa sia lo yoga, e ciascuno ci offre una vasta gamma di pratiche.

In qualunque momento, ognuno dei sette miliardi di individui che vivono su questo pianeta può scegliere la pratica che sente più adatta, così da poter esplorare questo antico rituale, che ci aiuta a vivere nel modo più sano e risvegliato possibile. È un cammino affascinante, impegnativo e spesso misterioso, che alla fine rivela la bellezza che risiede nel profondo di ciascuno di noi, man mano che scopriamo quegli equilibri che completano e sostengono i nostri valori e le nostre intenzioni nella vita.

Se lungo questo cammino si diventa un insegnante, ovvero una guida lungo il sentiero dello yoga, la pratica stessa fiorisce ancora di più, perché la pratica e l’attività di insegnamento si illuminano reciprocamente.

Quando si pratica lo yoga, il migliore insegnante che avremo mai è quello che abbiamo dentro di noi. In ciascun respiro, in ciascuna posizione, in tutti gli intervalli e le fasi di transizione tra le posizioni, il maestro interiore ci offre la sua guida. Il tono, la consistenza e il ritmo del respiro si mescolano a una miriade di sensazioni che sorgono nell’insieme di corpo e mente, così da suggerire come e quando concentrare la propria consapevolezza e la propria azione.

Non esistono metodi o tecniche universalmente corretti, né regole fisse, né un singolo obiettivo, né un’unica autorità assoluta al di là di ciò che giunge al praticante attraverso il suo cuore e la sua anima grazie al semplice dimorare in essi, all’ascolto interiore, e all’apertura alle possibilità che derivano dall’essere vivi in modo pieno e consapevole. La pratica è qualcosa di personale, anche quando ci si rivolge a essa trovandovi un senso più profondo di legame sociale e o di spiritualità.

Ciò nonostante, avere degli insegnanti in carne e ossa e insegnare lo yoga ha un valore e una finalità enormi. Benché con una pratica costante e precisa l’allievo possa sviluppare partendo da se stesso la consapevolezza che rende le asana comprensibili, accessibili e sostenibili, intuendo con sempre più chiarezza come praticare sequenze efficaci, tutti noi riceviamo un grande beneficio dai consigli di un insegnante esperto che ha alle spalle un lungo addestramento.

La sua guida può rendere la nostra esperienza di pratica dello yoga più sicura e benefica, anche soltanto in ambiti come rallineamento posturale e le azioni energetiche. Un insegnante può anche offrirci il suo aiuto in ambiti come le tecniche respiratorie, l’attenzione mentale, le modificazioni o le varianti posturali, le sequenze relative a una o più famiglie di asana, oltre a illustrarci i possibili adattamenti rivolti a chi presenta fragilità ossea, rigidità o ipermobilità, oppure a donne incinte, o a chi soffre di patologie fisiche, fisiologiche e psicologiche, che spesso sono collegate tra loro. In altre parole, l’insegnante conta.

La domanda è: come fare a insegnare nel modo migliore possibile?

Come insegnanti impieghiamo una vasta gamma di tecniche per sostenere e guidare gli allievi, che includono la modalità ispirata e carismatica con cui solitamente gestiamo lo spazio di una lezione, l’uso di dimostrazioni fisiche, le istruzioni verbali, e addirittura l’uso di metafore e storie atte a stimolare negli allievi ispirazione e discernimento.

Ciascuno di questi aspetti dell’insegnamento ci richiede di attingere alle nostre risorse interiori, e ci obbliga a continuare a praticare e ad apprendere costantemente. Con il tempo e con un’attività costante di insegnamento, queste qualità vengono integrate sempre più profondamente nel nostro repertorio di conoscenze e abilità in continuo aggiornamento. Ciò permette a noi insegnanti di guidare ciascun allievo che abbiamo davanti considerandolo nella sua unicità.

Questo modo di porci contrasta con la modalità stereotipata di insegnamento, che tratta ogni allievo nello stesso modo e propone a tutti la stessa identica pratica. Le possibilità di evoluzione e di apprendimento come insegnanti sono infinite. Vale in questo caso la massima di Aristotele secondo il quale più cose sappiamo, più sappiamo di non sapere.

Allo stesso modo, più continuate ad addestravi, ad apprendere e a sperimentare come insegnanti, più vi renderete conto che c’è un universo infinito di conoscenze e di saggezza da portare nella pratica. Ciò risulta sempre più chiaro man mano che impariamo a conoscere e ad apprezzare i nostri allievi, un fattore assolutamente essenziale se intendiamo guidarli correttamente nella pratica.

Per capire meglio questo punto rivolgiamoci ai principi della pratica stessa, e agli elementi di base e agli aspetti di cui tenere conto nell’insegnamento.

A ciascun allievo un insegnamento peculiare

Tutti arriviamo alla pratica dello yoga con le nostre peculiarità individuali. Pur essendo tutti esseri umani, siamo tutti differenti, perché siamo una specie che presenta una meravigliosa varietà, con patrimoni genetici, esperienze di vita, stili di vita, condizioni e intenzioni assai differenti. Provate a immaginare per un istante le differenze tra queste persone:

- Una donna di trentacinque anni madre di due bambini, con un passato da danzatrice. Ha subito un intervento di ricostruzione dei legamenti crociati anteriori. Lavora come analista finanziaria e di conseguenza sta seduta per molte ore al giorno.

- Una studentessa di astrofìsica di ventitré anni, incinta, in perfetta condizione atletica e affetta da disturbo bipolare.

- Una monaca buddhista di cinquantacinque anni che pratica yoga con costanza da trentatré anni e soffre di osteoporosi.

- Uno studente universitario di vent’anni con una forte scoliosi toracica destra.

- Una donna, ex ingegnere informatico di sessantun anni da poco in pensione, che per anni ha sollevato pesi e dunque ha i muscoli molto rigidi. Si sta riprendendo da un tumore al seno.

- Un insegnante di yoga appena diplomato che non ha alcun problema fìsico e che ama mostrare orgogliosamente le sue abilità ginniche alla classe.

Benvenuti nel mondo reale dell’insegnamento dello yoga. Se avete intenzione di guidare lezioni collettive di yoga dove possono partecipare persone di ogni genere, aspettatevi di incontrare una gamma vastissima di allievi, con condizioni e intenzioni differenti: allievi seri per i quali la pratica dello yoga è un aspetto essenziale della vita quotidiana, guerrieri della domenica unicamente interessati all’aspetto atletico; cercatori spirituali e persone con una forte fede religiosa, oppure persone che vedono la fede come una debolezza intellettuale; persone di ogni età, con interessi, visioni del mondo e condizioni fisiche assai disparati.

Date le grandi differenze tra gli allievi, è importante offrire una guida che si rivolga alle loro condizioni peculiari, cercando al tempo stesso di rivolgersi all’intero gruppo in un modo che sia comprensibile da tutti (idealmente gli allievi dovrebbero frequentare una lezione che sia appropriata per il loro livello, ma non contateci troppo. Preparatevi piuttosto alla diversità). Prima di trattare la questione della guida e della correzione manuale, ci sono altre qualità da tenere presenti affinché gli allievi possano praticare in armonia con le loro peculiarità.

Il cuore della pratica e della conduzione dello yoga

A costo di ribadire una cosa ovvia, nella pratica dello yoga tutti cominciamo da dove siamo. Ciò contrasta con la pretesa che qualcun altro conosca dove ci troviamo, o con la nostra idea erronea di dove ci troviamo. Molti insegnanti hanno idee preconcette o derivanti da informazioni sbagliate circa le capacità e gli interessi dei loro allievi, mentre molti di essi sopravvalutano o sottovalutano le loro capacità attuali. Come possiamo destreggiarci al meglio di fronte a questa realtà? Possiamo indicare ai nostri allievi come sviluppare una pratica personale che rispecchi davvero i loro valori, le loro intenzioni e le loro condizioni, anche se questi necessariamente si evolveranno nel corso del tempo.

Ci sono diversi elementi fondamentali che idealmente dovremmo comunicare chiaramente agli allievi durante ogni pratica, soprattutto nel caso di allievi principianti. Tra le cose più importanti da far comprendere è che lo yoga non è una pratica competitiva, e che essa non implica il confronto con gli altri, nonostante alcuni personaggi si sforzino in ogni modo per renderlo tale. Se esploriamo lo yoga animati da questa sensibilità fondamentale, la pratica sarà sicura, sostenibile e trasformativa.

Si tratta di una sensibilità (ovvero un valore yogico fondamentale) che si ispira all’unico insegnamento sulle asana che troviamo nei celebri Yogasutra di Patafijali: sthira, sukham, asanam. In questo aforisma vengono indicati gli aspetti fondamentali di una posizione, che sono la stabilità, l’agio e la presenza mentale (quest’ultimo aspetto, derivato dalla radice verbale as, che significa ‘stare seduti’, secondo la mia interpretazione indica l’essere qui e ora, l’essere pienamente connessi all’esperienza immediata).

E utile intendere queste qualità come fattori che coltiviamo costantemente nella pratica. Si noti anche che Patanjali sta descrivendo qualcosa che non assomiglia, neppure vagamente, alle pratiche posturali che hanno cominciato a svilupparsi molti secoli dopo di lui, e che infine vennero chiamate Hatha yoga. Quest’ultima tradizione si è a sua volta evoluta notevolmente negli ultimi settanta-cinque anni, più di quanto non abbia fatto nei precedenti mille anni.

Ciò nonostante, ritroviamo la sensibilità dello yoga classico nei primi testi che illustrano la pratica dell’Hatha yoga, quali la Hatha Yoga Pradi-pika, composta nella metà del Quindicesimo secolo, dove l’autore, Svatmarama, afferma che lo yogi deve avere “entusiasmo, perseveranza, discriminazione, fede incrollabile, coraggio”, al fine di “avere successo nello yoga” e “ottenere la stabilità del corpo e della mente”. In alcuni passi successivi (Svatmarama 1985, 54-67-132) fa riferimento alla “libertà dalla stanchezza nella pratica delle asand", suggerendo di coltivare l’equilibrio tra stabilità e agio precedentemente sottolineato da Patanjali.

Proviamo adesso a esplorare questo concetto. Immaginiamo per un momento di stare per incominciare una pratica in piedi di fronte al tappetino (tenendo presente che gli stessi concetti, le stesse qualità e sensibilità si dovrebbero coltivare indipendentemente dalla posizione assunta, sia essa seduta, supina, eccetera). La postura in piedi viene definita tadasana (posizione della montagna).

Assumendola ci apriamo alla stabilità, all’agio e alla presenza (immaginate una montagna!), e in questo modo ci apriamo naturalmente a un più profondo senso di equilibrio e di equanimità, che viene indicato da un altro termine sanscrito che indica questa posizione: samasthiti, che indica lo ‘stare in uguaglianza’. Per alcuni questa semplice posizione rappresenta una sfida, specialmente se mantenuta per diversi minuti, o nel caso chi la esegue abbia un disallineamento posturale, sia in una fase avanzata di gravidanza, soffra di sclerosi multipla, abbia le gambe di lunghezza differente, oppure soffra di debolezza.

Con la pratica risulterà più facile trovare e mantenere il senso di samasthiti in questa posizione, specialmente se si applicano gli allineamenti e le azioni energetiche corrette. Se continuassimo semplicemente a stare nella posizione (non solo quella in piedi, ma anche quella seduta o supina) accedendo a stati di sempre maggiore equanimità, la pratica diventerebbe più che altro una meditazione.

Ma nel nostro caso, il cammino che seguiamo è quello delle asana, ovvero delle pratiche posturali che si esplorano al meglio attraverso il respiro consapevole e la presenza mentale (gli effetti reciproci di questi due fattori saranno discussi a breve, essendo due aspetti essenziali della pratica delle asana).

Nel momento in cui nell'asana sperimentiamo quella condizione in cui non percepiamo alcun effetto negativo o sforzo nello stare in essa, possiamo scegliere di continuare a starvi, a essere in essa, oppure possiamo aprirci a una sua variante, oppure passare a un'asana nella quale scopriamo che viene richiesto uno sforzo maggiore per trovare la stabilità, l’agio e la presenza che avevamo nella posizione precedente.

Tuttavia, se la nostra pratica di asana si limita esclusivamente all’esecuzione di posizioni secondo una modalità che non richiede alcuno sforzo (ed è una possibilità legittima), potremmo perdere l’opportunità di generare un risveglio e un cambiamento profondi, realizzati attraverso l’intensità e la diversità delle esperienze che la pratica dello yoga ci offre, ovvero rischiamo di non praticare mai davvero l’Hatha yoga.

Esso viene praticato con esiti profondi e duraturi grazie all’autodisciplina (tapas) necessaria per manifestare pienamente le nostre capacità, respiro dopo respiro, asana dopo asana, pratica dopo pratica, giorno dopo giorno, spingendoci a esplorare i confini delle nostre possibilità, e scoprendo cosa succede nel corso di questo processo.

Grazie alla pratica perseverante (abhyasa) restiamo con tutto questo. Pienamente dediti alla pratica, procediamo con maggiore esperienza e con maggiore riflessione, aprendoci all’intensità dell’esperienza respiro dopo respiro, e imparando da essa.

Questo processo richiede di praticare avvicinandosi ai propri limiti. Joel Kramer, un pioniere e innovatore dello yoga contemporaneo che ha influenzato l’evoluzione della pratica tra gli anni Sessanta e Settanta, lo descrive diffusamente e con splendide parole: nel momento in cui iniziamo a muoverci in un'asana, giungiamo in un luogo in cui sentiamo che inizia a succedere qualcosa, ovvero quello che Kramer (1977) chiama il ‘limite primario’ (io lo chiamo il momento in cui diciamo “aha!”).

Proseguendo nella pratica incontriamo un altro ‘limite’ dove l’insieme di corpo e mente esprime dolore e disagio, o semplicemente blocca ogni ulteriore margine di movimento (io lo chiamo il momento dell’“ahi ahi!”). Continuando a praticare con perseveranza “giochiamo con il limite” ponendoci in un punto che è oltre lo “aha” ma è sufficientemente dentro lo “ahi ahi!” da lasciarci un margine per esplorare lentamente e pazientemente i piccoli movimenti intenzionali di affinamento.

Respiro dopo respiro, i limiti tendono a spostarsi: apriamo uno spazio maggiore e creiamo un agio più sostenibile, e in questo modo facciamo circolare nell’insieme di corpo e mente un’energia che lo risveglia. Se ci spingiamo fino ai limiti massimi o se ci muoviamo in modo troppo precipitoso, rischiamo di non trovare lo spazio o il tempo per attuare questo processo di affinamento e di risveglio basato sul sentire, finendo piuttosto per causarci infortuni, per rinforzare abitudini non salutari, o semplice-mente per esaurirci.

Se darsi completamente alla pratica e contattare i propri limiti, lavorando sulle proprie capacità e sull’affinamento, sono aspetti essenziali della pratica, c’è un’altra qualità che è altrettanto essenziale; il non attaccamento, che Patanjali definisce vairagya. Nella pratica del non attaccamento ci apriamo all’essere nella pratica sentendo che tutto è possibile, con spontaneità ma al tempo stesso con uno sforzo disciplinato, identificandoci al tempo stesso con le intenzioni profonde del nostro cuore (magari la salute, l’appagamento, la felicità) piuttosto che con la performance di una postura o con l'ottenimento di una meta fissa e prestabilita.

Abhyasa e vairagya sono dunque gli elementi profondamente interrelati di una pratica yogica sicura, sostenibile e trasformativa, e che ci permette di progredire da un punto a un altro con stabilità e agio. Insieme essi delineano uno dei principi yogici fondamentali: non importa quanto lontano si arriva, ma come vi si arriva.

Guidare gli allievi nell’assunzione delle asana con un senso equilibrato di abhyasa e di vairagya ci aiuta a farli sentire sostenuti nella pratica, e al tempo stesso liberi dall’aspettativa di ottenere qualcosa.

Comunicando questo atteggiamento attraverso ogni aspetto del proprio insegnamento, incluse le istruzioni di carattere tattile, gli allievi trovano con maggiore naturalezza la via di accesso al loro maestro interiore, utilizzando l’intensità della sensazione fisica e il barometro del respiro per indirizzare il loro sforzo nella pratica personale.