Il cambiamento che vogliamo

Pubblicato

Come ho ristrutturato la Fattoria dell'Autosufficienza, imparando da grandi esempi e da grandi errori

A 24 anni io e la mia famiglia decidemmo di acquistare, in montagna, 70 ettari di terra abbandonata e circa 1.500 metri quadri di edifici fatiscenti, molti dei quali ricoperti di amianto. La mia esperienza in edilizia era, allora, pari a zero. Non avevo nessuna idea di come funzionasse un impianto idraulico, di come si isolasse una casa, delle modalità di riscaldamento e raffrescamento, come produrre energia, scegliere gli infissi.

L’unica cosa di cui ero certo è che avrei ricostruito tutto utilizzando solo materiali naturali, coerentemente con le nostre scelte familiari, da sempre orientate alla salute naturale e all’alimentazione biologica e, per molti anni, macrobiotica.

Partire da zero: la formazione

Dopo aver frequentato un corso di permacultura di 72 ore, dove appresi interessanti conoscenze, fui attirato da due corsi che, al tempo, organizzava l’associazione Paea e che si tenevano rispettivamente in Germania e nel Regno Unito. Accompagnato da Paolo Ermani, presidente di Paea, ebbi modo di passare una settimana all’EUZ, Centro per l’Energia e l’Ambiente tedesco. Durante quei giorni visitammo strutture pubbliche, aziende e abitazioni private che furono per me di grande ispirazione. Ingegneri e architetti ci mostrarono come fosse possibile costruire una struttura a risparmio energetico o addirittura passiva, ossia a zero emissioni. Ebbi modo di confrontare le varie modalità per riscaldare un edificio e di conoscere gli infissi disponibili sul mercato, i materiali isolanti, le energie alternative, la depurazione delle acque. Tornato dal corso ero entusiasta di iniziare la ristrutturazione, ma non trovai nessun tecnico locale con esperienza che mi potesse seguire.

Iniziai a cercare uno studio di architettura per poter mettere su mappa la mia idea dell’intero progetto di ristrutturazione e riconversione delle strutture in un centro di ecologia applicata. Ne cambiai tre, uno più deludente dell’altro. Non riuscivo a trasferire la mia idea di edifici naturali che si integrassero perfettamente nell’ambiente, con forme il meno possibile lineari. Avevo di recente visto i lavori di Friedrich Hundertwasser e mi trovavo perfettamente in sintonia con il suo pensiero quando sosteneva che «la linea retta è senza dio, l’architettura moderna ha bisogno di essere curata».

Sbagliando d'impara: la ristrutturazione esterna

Senza un master plan iniziò comunque la ristrutturazione del rudere in sasso con la consulenza di un geometra locale e del geometra Luigi Foschi che si era recentemente specializzato in case in legno e a risparmio energetico.

L’edificio sul quale dovevamo lavorare aveva il vincolo storico paesaggistico, quindi inizialmente eravamo abbastanza limitati nelle scelte. Non potevamo demolire e dovevamo partire dalla situazione piuttosto tragica in cui si trovava. Anche io aggiunsi due vincoli: avremmo usato solo materiali naturali e realizzato una struttura a risparmio energetico che potesse diventare un esempio.

Dopo vari preventivi affidai il lavoro di muratura a un’impresa locale che mi consigliò il geometra. Vedere i muri che si alzavano fu super eccitante, ci vollero sei mesi per arrivare al tetto. Utilizzammo solo sasso del posto e calce idraulica. La calce idraulica costava cinque volte di più della calce cementizia normalmente utilizzata, ma imparai che così i muri avrebbero respirato, avrei evitato umidità interna ed eventuali esalazioni di materiali tossici utilizzati nel cemento. Ho poi scoperto che edifici senza cemento trasmettono un’energia completamente diversa e sono molto più vivibili.

Il tetto era vincolato a legno e coppi quindi restava da decidere come isolarlo. La scelta fu di utilizzare un pacchetto di fibra di legno di 20 centimetri a tre densità differenti oltre che la ventilazione, per essere certi di essere ben isolati, sia d’inverno che d’estate. Solo terminati i muri e il tetto iniziammo a pensare a come fare gli impianti. Questo fu un errore costosissimo, perché ci costrinse a fare le tracce sui muri che avevamo appena realizzato e la pietra non è famosa per la sua morbidezza.

Ho imparato sulla mia pelle che è fondamentale sapere da subito come verrà riscaldata la casa, dove passeranno gli impianti elettrici, gli impianti idraulici, gli impianti di ventilazione meccanica controllata e gli sfiati dei wc, che per qualche strano motivo ci si dimentica sempre di considerare, fino a che non arriva l’idraulico (questo è un errore che siamo riusciti a fare due volte).

Come abbiamo isolato l'edificio

Dopo ciò che avevo imparato in Germania era chiaro che nonostante i 50 centimetri di muro in sasso avrei dovuto coibentare le pareti con un isolante per avere una struttura energeticamente efficiente. Non potendo agire dall’esterno per via del vincolo storico-paesaggistico decidemmo di fare un cappotto interno, meno efficiente, ma comunque efficace.

La scelta del materiale non fu scontata. Ci trovavamo una parete in sasso irregolare e un alto rischio che si creasse condensa tra la parete esterna in sasso fredda e l’isolante che avremmo utilizzato. Così la scelta ricadde sulla calce-canapa che offriva, oltre ad un ottimo standard termico, la garanzia che mai si sarebbe creata condensa tra le due pareti.

E così la calce-canapa fu spruzzata tramite un’apposita pompa direttamente sui muri dall’unica azienda italiana di allora che offriva questo servizio, Equilibrium diventata poi Tecnocanapa.

Come riscaldamento decidemmo di utilizzare il sistema più efficiente che conoscevamo, il microcapillare radiante a soffitto o parete.

Con il senno di poi la scelta del microcapillare radiante non è stata azzeccata per il nostro contesto. Il sistema radiante funziona a bassissime temperature (mediamente 28 gradi) con una grande efficienza energetica, ma si sposa male sia con la caldaia a legna, che produce alte temperature, che con l’uso discontinuo della struttura che richiede di riscaldare in tempi relativamente brevi l’ambiente.

È invece sicuramente un sistema perfetto per una struttura che si alimenta con pompa di calore o combustibile fossile (metano o gpl) dove è possibile regolare facilmente la temperatura dell’acqua. La scelta della legna e di una caldaia efficiente a fiamma inversa è stata comunque inevitabile, considerando i 30 ettari di bosco ceduo di proprietà.

Gli interni: stufa, pavimento e arredi

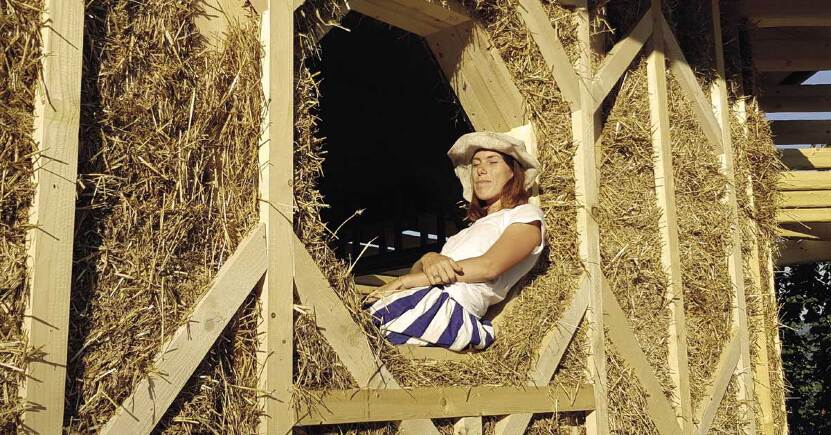

Per il salone principale decidemmo, in aggiunta, di realizzare una grande stufa a massa termica che fu affidata a Francesca e Andrea di Filo di Paglia. Da allora i due architetti hanno lavorato in Fattoria per diversi mesi l’anno tutti gli anni, a volte come artigiani e natural builder, altre volte come architetti, finalmente in grado di elaborare e realizzare il mio pensiero in progetti ed edifici concreti.

La stufa a massa termica, realizzata con 3.000 chili di mattoni refrattari si è rilevata un’opera d’arte che attira l’attenzione di tutti i visitatori della Fattoria.

Dopo la stufa Andrea e Francesca si sono occupati anche delle finiture e in particolare dei bellissimi intonaci. Sono riusciti a dare movimento alle forme lineari del vecchio edificio e abbiamo scelto di usare calce-canapa anche come intonaco di rifinitura senza nessuna vernice applicata. In alcune parti la scelta è anche ricaduta su intonaci in terra (argilla) poi decorati.

Per concludere abbiamo installato infissi in legno trattati con vernice naturale Auro, bellissimi, con il limite che esternamente richiedono molta manutenzione, in quanto il tetto ha poco sbalzo e non li protegge a sufficienza. Sul pavimento non c’erano dubbi, legno flottante (senza colla) e trattato solo con olio evitando così vernici e materiali tossici.

Il mobilio è stato affidato ad un artigiano locale, Ecospazi, che con il legno è stato in grado di ricreare forme morbide e naturali.

Gestione delle acque

Terminato l’interno quando pensavo di aver finito è iniziata un’altra fase importante, la gestione delle acque chiare e scure. L’acqua del tetto viene recuperata in una cisterna, poi utilizzata per l’irrigazione delle aiuole, mentre le acque scure dopo essere passate dalla fossa biologica finiscono nel nostro bacino di fitodepurazione: una grande vasca riempita di ghiaia e piante.

Tramite l’azione meccanica della ghiaia e l’azione biologica dei batteri che sviluppano le piante nelle loro radici abbiamo all’uscita della vasca acqua completamente inodore e incolore, depurata al 99%. In questo modo siamo certi di non inquinare la falda acquifera.

Il risultato, dopo due anni di lavoro, è una struttura super calda e accogliente: chiunque abbia un minimo di sensibilità è in grado di percepirvi una grande energia positiva, vivibilità e benessere. Tutti gli ospiti entrano a piedi scalzi e dopo pochi minuti si sentono in pace e relax.

Perché scegliere la calce

La calce-canapa e la calce idraulica con cui abbiamo murato sono materiali idro-regolatori: se c’è molta umidità dentro e fuori è secco, l’umidità viene portata fuori, viceversa, viene portata dentro, offrendoci sempre un comfort invidiabile.

Ritorno alla canapa

Se pensi che la canapa sia un materiale edile adatto solo per edifici “rustici”, ti stai sbagliando di grosso. La canapa, unita alla calce, è un prodotto naturale, altamente performante, che rispetta l’ambiente e risolve gran parte dei problemi che affliggono oggi i nostri edifici – mai sentito parlare di case sigillate e umide che non respirano più? Inoltre è impiegabile in tutti i tipi di edifici e architetture, anche quelle dalle linee più moderne. La calce canapa può essere utilizzata per costruzioni complete, murature di tamponamento, isolamento pareti, tetto, sottotetto e sottofondo, tavolati divisori.